这几日颇为不顺,可谓是高开低走。

而能高开依靠的是原先的经验积累,而后面新的应用学习,则是挫折重重,进展缓慢。已经感觉精疲力尽,早早关机,我休息一会,机器也休息一下。

回头看,其实以前也是一个坑一道坎地过来的,只不过以前爬沟过坎延续时间长,没有现在这么强度大而已。

坑都要爬出来,坎也总要爬过去,咬牙继续吧。

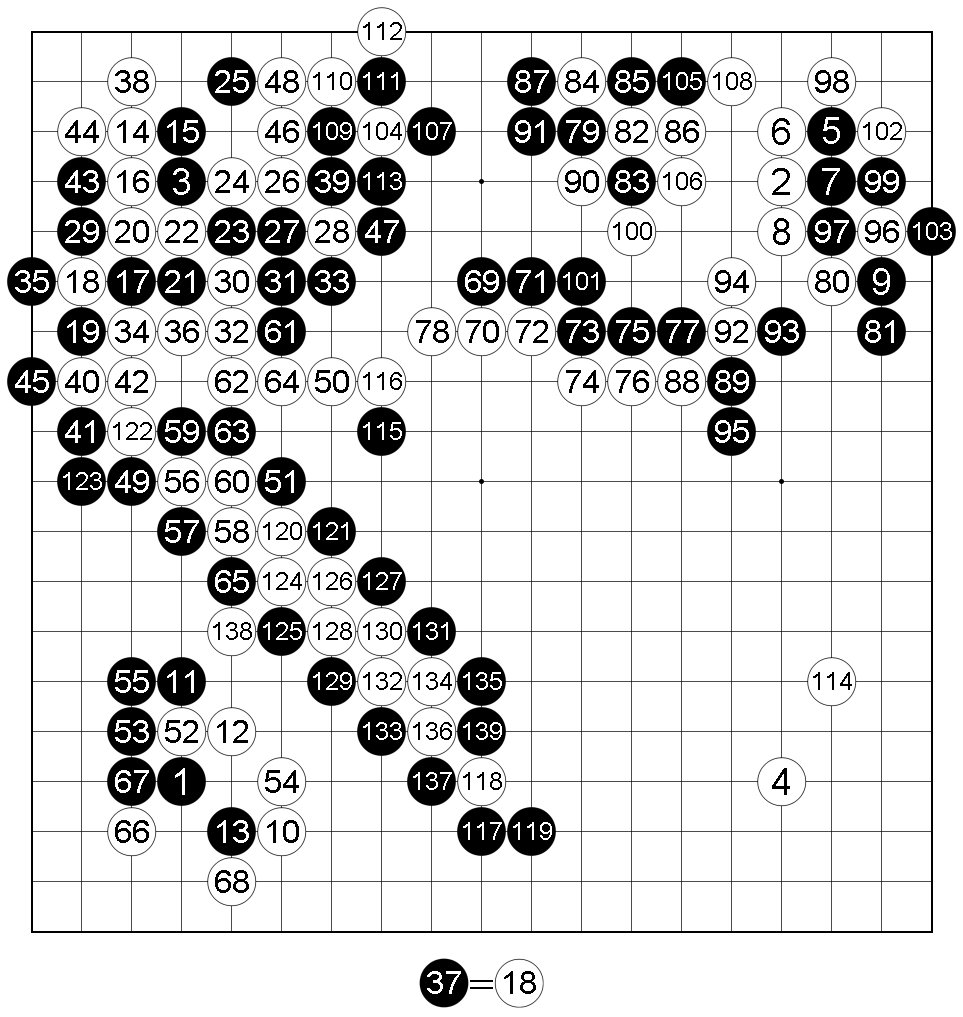

关机之前,让katago和leelazero对弈一局,换了显卡是管用,二狗撕咬的可是快多了,洗完澡回去棋局已经结束。可怜的leelazero被katago征子吃花了。

这是看我情绪低落逗我开心呢。