近日整理《弈墨》第二十九局,颇感困惑。

本局最初为了对全集对局进行统计使用lizzie进行自动分析,根据终局后的胜率与目差,初步判定为胜负不明。

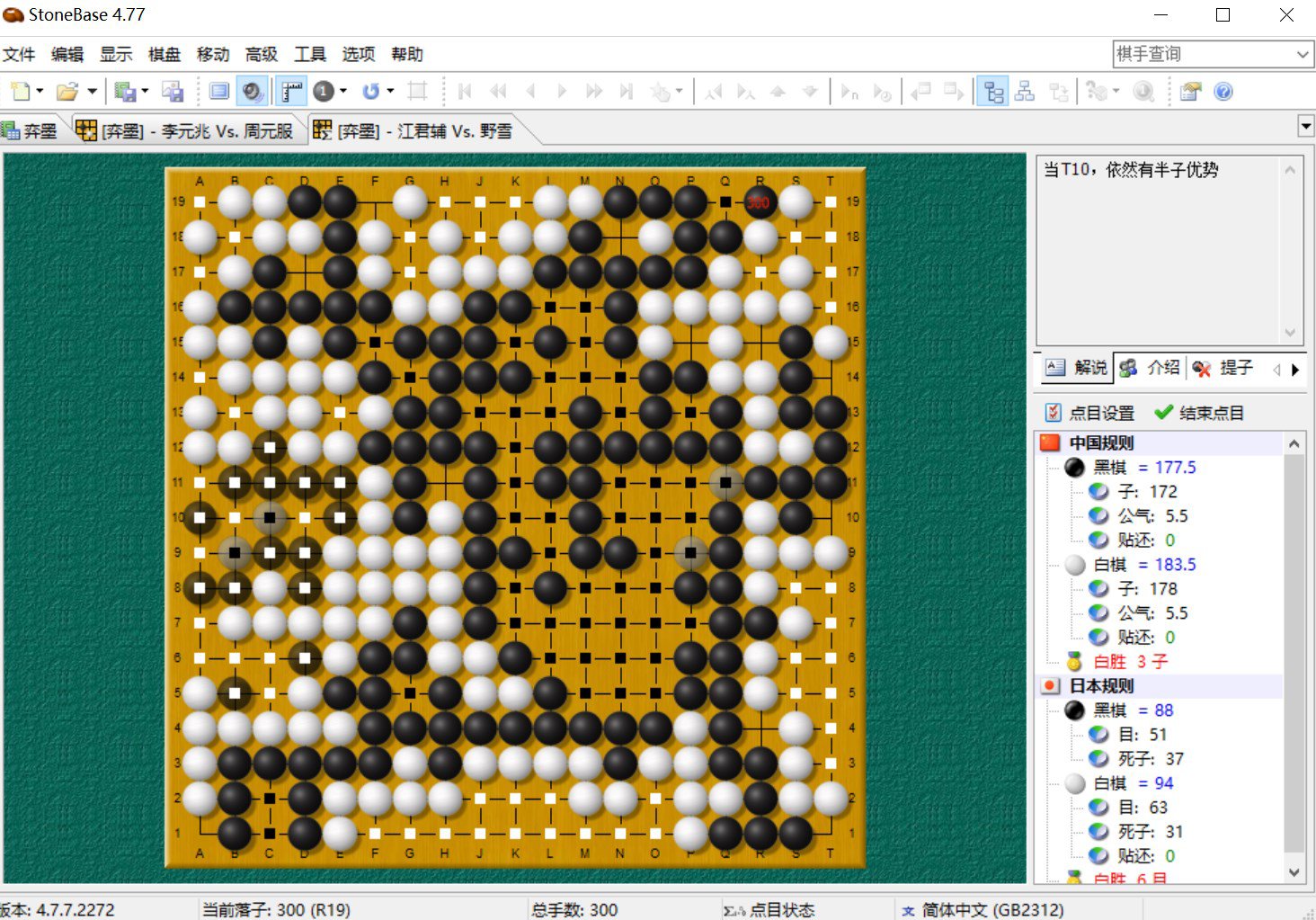

后进行细致分析,发现根据棋谱记录,剩下的单官并不复杂,黑棋全盘共一块棋,而白棋有五块棋,需贴还黑棋四子。除非白棋漏看了右下白棋的死活,否则胜负结果应该就是白胜半子。

修改对局结果后,又有些不甘心,使用sabaki调用katago对模拟对局:实战后续单官。黑棋176子,加上还棋头4子,共180子,负半子;而黑棋如果最后一手不提劫,即便白棋粘右上方劫,由于黑棋劫材多,左边劫定然是黑棋胜。这样全盘黑棋177子,加上还棋头4子,胜半子。

《金瓶梅》中白来枪与常时节下棋,还能提前盘算还棋头下的胜负结果。执黑的江君辅作为国手,最后两手棋均为败着,只是将归咎于点目(子)过程中出现了误算,似乎有些简单武断。

有趣的是,使用弈典提供的点目功能,按照日本数目法,300手两种走法无论哪一种,还完棋头后,目差相同,均为平局。

不知是否是当时我们不为所知的计算胜负的规则,导致江君辅在数子规则下的“失误”?

现在关于明末清初的胜负判断规则已有定论,就是明清的“数子法”替代了唐宋的“数路法”。而“数路法”可以看作是还棋头的数目法。

如果江君辅与野雪的对局使用的是“数路法”,那最后两手“败着”也就可以理解了:那只是数子规则下的败着,而在数路(目)规则下,则只是无关紧要的两手而已。

为此专门请教了国内一位围棋史料专家,得到的回复是:古代规则并无明文记录。

如同围棋棋盘从纵横十七路演变为十九路,并非某个大人物振臂一呼而成一样,围棋规则的统一同样也是一个漫长的过程。

AI观古谱:《弈墨》之第二十九局

后来发现自己很傻,日常用来管理棋谱的弈典,本身就提供数子功能。

后来发现自己很傻,日常用来管理棋谱的弈典,本身就提供数子功能。