百年前日本棋院成立的时候,濑越宪作功不可没。当时日本政、经各界对其评价是:濑越下围棋可惜了。

现在中国围棋真是没有明白人。

首先,围棋协会选错了策略,一个拖字,以为会自然而然解决问题,等到5月新一届LG杯要开战了,才仓促推出了应对方案,这都过去小半年了啊。

再者,这个方案更是敷衍了事,用围棋术语说就是中途半端。

你LG杯不参加,那后面的三星杯呢?

显然中国围棋协会另一个错误,就是选错了对手。

中国围棋协会的这个决定,针对的应该是LG杯的主办方,甚至有讨好“已经取消争议规则”的韩国棋院。

但如果这次韩国棋院并不让步呢?而且他本身就是LG杯主办方一员,他脱不开责任,而且是主要责任。

糊涂,笑话。

分类: 纹枰论道

卧龙凤雏

下午看围棋北海新绎杯32强战比赛直播,本来关注的是辜梓豪对朴廷桓的对局。因为序盘局势大差的辜梓豪孤注一掷屠龙,双方早早进入读秒,辜梓豪差一气遭屠龙认输时,16局比赛只剩下一局,而此时赵晨宇领先近十目进入小官子,对手卞相壹的胜率接近归零。

昨天我的公众号文章感慨围棋九段的贬值,而今天这九段中的卧龙凤雏又上演了一出官子你揖我让的喜剧。

起初,我还以为是因为LG杯闹剧得罪了中国的卞相壹不敢赢棋,后来以为他是不熟悉中国围棋劫争收后规则,最后确认,他就是一个二百五。

而我看杂志上看着从胖到瘦长大的赵晨宇,真正印证了他那代家长所说的:放弃学业学围棋更容易。

如果百年后,后人研究围棋演变,看到本局棋谱,会如何评价这个时代的围棋水平?

我整理的黄龙士棋谱中,怀疑为托伪的棋局,也不过如此啊。

九段的尊严

4月10日,首届北海新绎杯世界公开赛在北海开战。

从另一角度看李轩豪状态的波动

2月20日,第26届农心杯世界团体赛第13局,韩国主将申真谞轻松击败中国副将李轩豪,实现农心杯个人跨届十七连胜。

本局可谓申真谞完胜之局,已经没法再用双工对决来搏眼球。

李轩豪延续了今年的低迷状态,无力且无心。

每当李轩豪输棋,网上直播评论区都是一片老生重谈的质疑声。

作为一个纯爱好者,我没有评论李轩豪的资格。但通过这几年使用爱犬对李轩豪棋局的分析,我想从另一个角度分析一下李轩豪状态的起伏。

李轩豪就像一个重点中学勤奋努力的学生,没有学霸的天赋,凭借自身努力,在考试中也能脱颖而出,但要让他总结自己的学习经验,估计他自己都有些茫然。

一旦成绩下滑,质疑他的不止是同学、家长,估计也有他自己。

从农心杯这两局来看,无论胜败,李轩豪都有点诸葛丞相《后出师表》中“然不伐贼,王业亦亡;惟坐待亡,孰与伐之?”的沮丧之气。

如果实在不知道如何是好,那就继续努力吧。

规则修改个P

春节期间韩国棋院针对LG决赛闹剧,通过紧急会议公布了修改“死子”规则的决议。

不过这次修改,只是取消了原先两次警告后判负的规则,死子不放入棋盖中依然要被罚两目,也就是决定权依然掌握在裁判手中,等于否决了中国围棋协会的诉求,甚至可以说是再次顽固坚持第三局的结果。

等于修改了个P。

不过新闻中一个有趣的细节,就是会议扯皮中,最后让赵惠连火线加入,才有了最后的结果。

有意思的是,赵惠连一直是韩国棋院眼中的“搅屎棍”,当年韩国棋院本想让围棋博彩合法化,最后就是被赵惠连和赵汉乘给搅黄了的。

由此看,韩国棋院可能是想找个背锅的。

由LG闹剧谈媒体人素质

本次LG杯闹剧中,除了当事人卞相壹,遭受攻击最多的是俞斌。

跟我一样因中日擂台赛开始喜欢围棋的一代,想来应该不会对俞斌恶语相向的。

当时我看直播过程中,主播杨楷文就曾解释道,中方的意见需要通过翻译给韩方,这个过程中包括情绪等肯定有偏差。

从直播中看,俞斌那句“没有办法”显然是跟柯洁说的,而且针对的是裁判的无理干涉,无奈地安抚。

我对俞斌的唯一不满,是他在第二局后接受央视采访的讲话中,反复强调韩国改变规则中方知晓,并事先对棋手进行了教育。

这就显然是一种冠冕堂皇地甩锅。

今天看新闻,有韩国记者采访比赛裁判的视频,以及卞相壹的文字。无论是视频还是文字,韩国记者的提问并没有任何倾向性和引导性,堪称专业。

所以联想到央视体育记者以往不靠谱的采访历史,我怀疑俞斌那只有回答而没有提问的采访,是被下套了。

看来张大拿对国内大学媒体专业的轻视,是有道理的。

柯洁之怒,棋士之怒

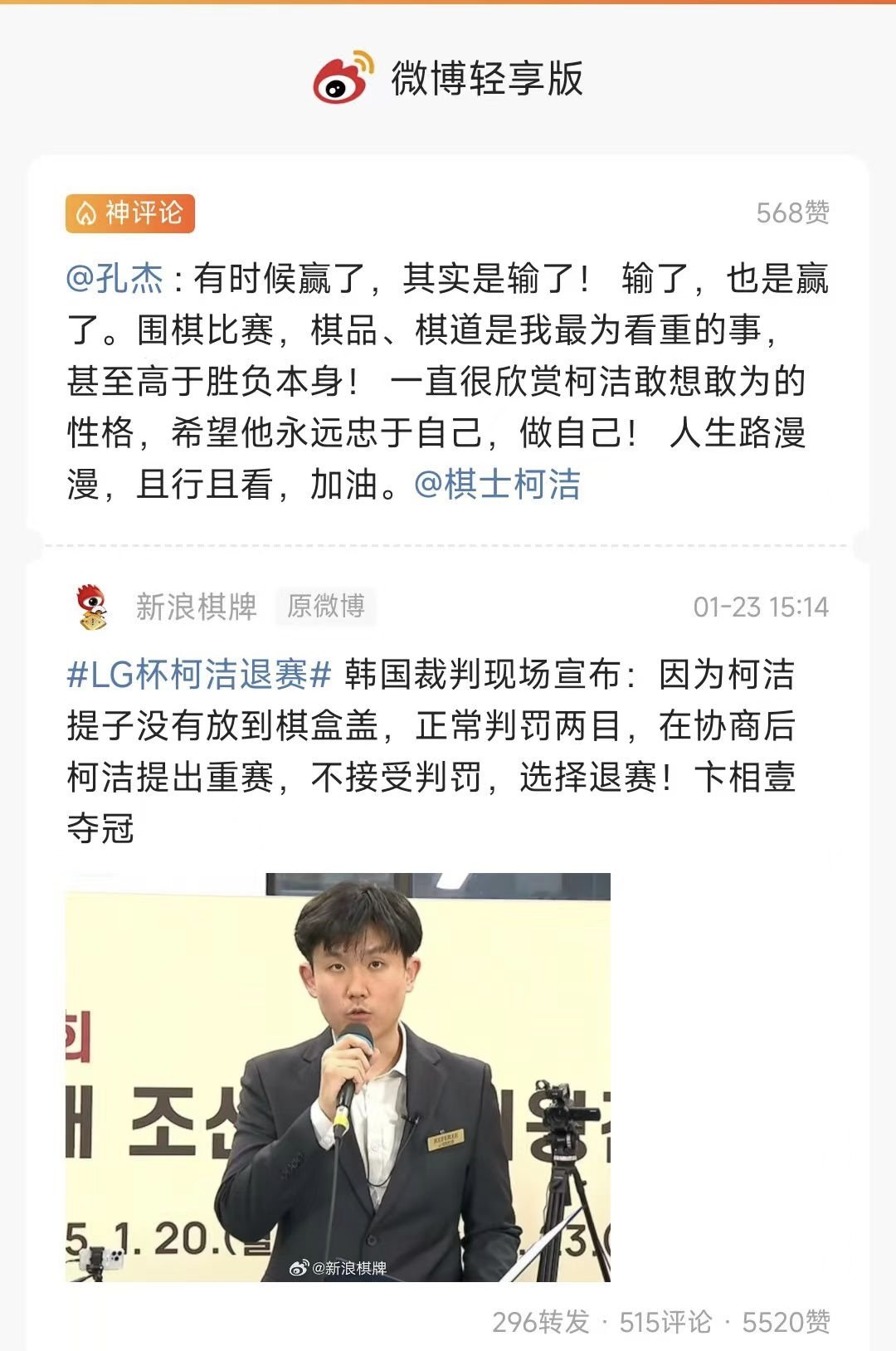

今天,柯洁在LG杯决赛第三局因裁判侵扰棋局选择退赛后,孔杰在相关微博下发表评论,并@了柯洁的微博账户。

原先因诸多原因,我并未怎么关注柯洁的微博账户,这也是第一次注意到柯洁的账户名是棋士柯洁。

原先因诸多原因,我并未怎么关注柯洁的微博账户,这也是第一次注意到柯洁的账户名是棋士柯洁。

前天在公众号发文,有网友回复说:卞相壹这个变相一还举手要求裁判判别人输,连脸都丢尽了,彻底丧失了棋士风不配当棋士。

我当时就回复道:他知道士字怎么写吗?

现在以围棋为职业者,能称得上棋手的已属上品,又有多少只是个下棋的而已。

而今天柯洁是配得上棋士二字的。

如古文《唐雎见秦王》所言,士可以不是圣人,不是完人,但必定有信念,有骨气,敢做敢为。

柯洁今天的行为,是以围棋之本性,不屈于外部侵扰围棋之势力,可谓如以士之怒对抗天子之怒。

壮哉!

别糟践围棋规则了

今天第一次在抖音看直播,没想到看了一出闹剧。

网络上多是对韩国围棋规则的斥骂声,同样被骂的还有中国围棋协会那句:规则就是规则。

就别糟践围棋规则了。

我还是坚持我的观点,现在的对围棋规则的讨论,其实基本都是混淆了围棋规则和围棋竞技规则。

以本局为例,柯洁提掉无气的黑子,是围棋规则;提子后没有放到棋盒中被罚二目,则是竞技规则。

围棋竞技规则是为了分出胜负,而不应是决定胜负,更不应成为棋手取胜的捷径,甚至是手段。

可以说,现在之围棋,是失之围棋。

而很多棋手,最多就是个下棋的。

奇特的秀甫、秀荣十番棋第七局

这周开始做《AI观古谱》的秀甫、秀荣十番棋系列。

周末效率高,今天完成了4篇。当然也是因为其中一篇尤为省心,一个变化图都没有。

十番棋第七局同第四局一样,在国内版《本因坊秀荣全集》中,没有记载对局地点,甚至连对局时间也只是省略到五月。

而本局秀荣的表现可用完美来概括。如果以与AI胜率符合度衡量,只看本局秀荣真是无愧“名人中名人”。

使用AI分析棋局,尤其是古谱,绝非吹毛求疵,更非为了关公战秦琼一般争个排位高下,无论古今、中外,还是个人。

因为围棋,尤其是竞技围棋,是人之围棋,纹枰对坐,落子之人带着棋手的性情与情绪,这与AI冷冰冰的胜率计算不可相提并论。

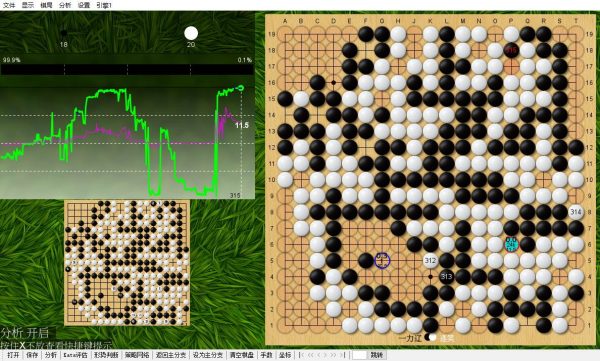

但本局的胜率曲线实在是诡异,一条直线下来,甚至无法用对局双方熟调输出来解释。作为方圆社领袖,秀甫本局这种毫无斗志的按部就班输棋,实在令人难以理解。

也许,现存的秀甫、秀荣十番棋的棋谱,并非对局的真实记录。只是后来编纂成册是,才凑以成数。

甚至,如《黄龙士先生围棋谱》中部分对局,是伪造的。

这应该是古籍的无奈,中外概同。