公众号《诸神黄昏》系列已经完成了草稿部分,本来计划下一个系列是《御城棋谱》,但现在决定暂时搁置一下。

促成这个决定的,是《围棋天地》上王铭琬的一篇关于还棋头的杂文,其中写道:20世纪初期,日本棋手“挟当时相对高的棋力”,说服中国去掉还棋头规则,“建立有大局观、合理的围棋理论”。

真他妈的无耻。

岂止围棋,各个领域忽悠人都离不开所谓合理的理论。只是,有亘古不变的理论吗?

很早之前看过一篇文章,讥讽符合现代围棋理论的道策“欺世盗名”。现在看,如王铭琬在文中所写,就是“合理围棋”有削弱战斗力之嫌。

跟一下时评,这倒跟日本鬼子的侵略宣传嘴脸类似。

之前其实我就有些犹豫的,因为我也用AI分析了部分御城棋谱,最早的算砂属于能讲道理就讲道理,不讲道理就动手。道策跟道的属于能讲道理不动手。

而丈和开始的棋力出乎我的意料,真是跟与米藏二子十番棋判若两人。也许丈和意识到自己被骗了,能动手,讲什么道理!

所以,还是暂时放下《御城棋谱》的计划,如果槐荫堂不能按时出版,那就先做一个过渡系列。

分类: 纹枰论道

吴清源,命运注定

因为要换机器了,所以昨晚赶着把公众号《诸神黄昏》系列最后一篇完成。这应该也是我使用AI分析棋局最累的一局,不觉到了第二天,眼睛都睁不开了。

早上起来把公众号文章完成了,这完全颠覆了以往对名人战那可恶的平局的观点:根本不是坂田荣男大优局势一再犯错,被吴清源最后扳成平局,对局中绝大多数时间领先的是吴清源,而放掉最后一次取胜机会的还是吴清源。

真是天意。

你一个中国人,去跟一帮被你降格的日本棋手去争什么日本围棋最高名誉名人。

我从不否认吴清源是不世出的天才棋手。但有的历史他自己没法否认,他的棋迷也没法为他洗白。

吴清源自己也承认,南京城中曾有他的追杀令,罪名是文化汉奸。

吴清源少年东渡日本,按照左翼作家江崎诚致所说,吴清源那时候在日本的明星地位,是他见到所有偶像所能相比的。

但时代前行,风流总被雨打风吹去,繁花凋萎,难逃被遗弃的命运,而不变的只有千古流传的气节,所以吴清源无法理解《一盘没有下完的棋》。

好在他还有一个抗日的哥哥,而且是那种出生入死的抗日。

一切都是命中注定。

古籍点校高清电子版齐全

去年围棋古籍点校,联系人把古籍的电子扫描件发给我,共24卷,其中两卷的清晰度要低一些。对方也只是感觉文件大小有区别而已,但对我来说总是遗憾。

今天联系人发给我那两卷的高清扫描件,说扫描件的提供者知道情况后,很是理解我的感受,就专门补发了两卷高清版。

咱也算是爱书之人,当今的电子版相当于当初的纸质书了。

同时,联系人把古籍出版进度跟我介绍了一下,预计是十月份出版。

对出版的书籍精品化,我是不抱奢望的,只是希望出版的书没有大的差错就好。

吴清源车祸后首局有感

今天《诸神黄昏》系列整理的是吴清源与半田道玄的对局。

本局也是吴清源车祸后的首次对局,按照有乐子的话,“没有吴九段的棋界显得十分冷清 。”

复出后的吴清源本局发挥并没有影响,显然,肉体上的痛苦相比精神上的伤害更容易被克服。

与赵治勋坐轮椅对局不同,从几本对局集的文字描述看,本局是采用的“西洋式坐椅对局”,也就是说,半田道玄也没有“按习惯席地而跪”。

说句题外话,本局双方用时方面,吴清源6小时3分,半田道玄7小时25分。终局的时候黑棋领先十目,半田道玄中盘认输。

之前半田道玄逆转藤泽秀行局,半田道玄落后的时候差不多也是这个目差,而半田最后坚持到了十个小时用时的保留2次读秒。

如果是现在的国际大赛对局,想来吴清源的对手即便能够接受“非习惯的座椅对局”,也会坚持到最后一秒吧。

这也不能说是小人之心。

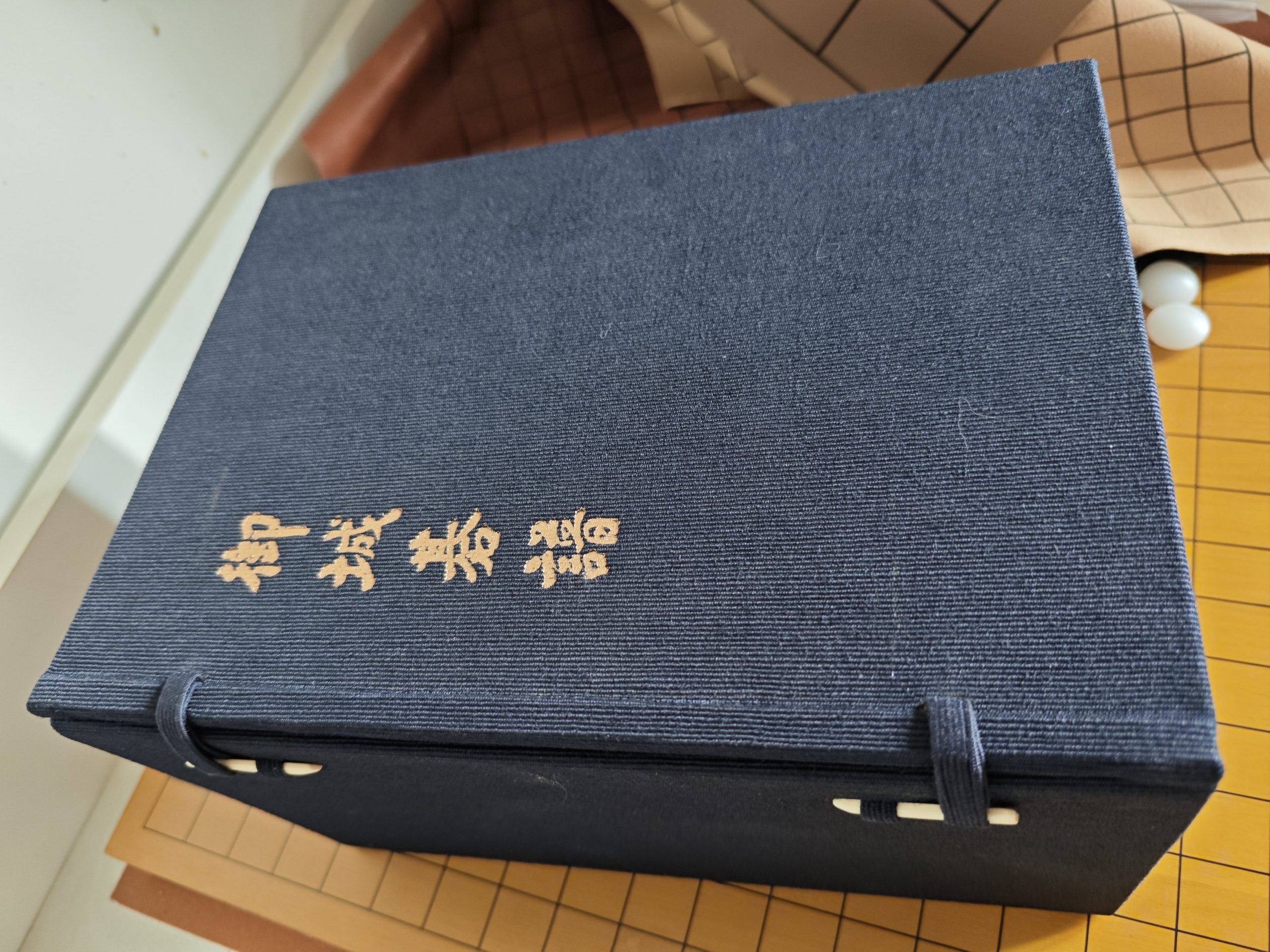

得偿所愿,入手《御城棋谱》

孔网上的《御城棋谱》上个月已经降到了1200以内,已经下决心工资发了之后就购买了。谁知等工资发了,兴冲冲上网却发现书已经下架了。网上购物的失落莫过于此。兜里攒了钱,不买点实在有些难受,将另两本书放进购物车后,不甘心问了一下店主,《御城棋谱》还有吗。没想到店主答复书还有,而且价格还降了70块钱。那还犹豫什么,立马下单。今天顺丰包邮到货,小心翼翼将书取出,除了岁月的痕迹,基本就是新书啊。两年多的等待,终于得偿所愿。

桥本昌二的棋

难以解释的巧合

很多事情真的难以用巧合来解释。

在准备《诸神黄昏》系列时,我是按照时间提前准备,按期每日发布,今天应该发布的是藤泽秀行赢得名人位最关键的一局,首次击败了此前已经对己的吴清源。

没想到发布前看微博,原来今天是藤泽秀行百年诞辰。

杂感杂谈:《围棋实战研究》完结随感

《围棋实战研究》完结了。

对我自己而言,这本是一次愉悦的过程,因为等于又把自己翻看过最多的书又细读了一遍。

不过,其间相关文章的的留言中,有网友指出文章编排凌乱,更有人莫名其妙恶语相向。

其实,如我在本系列开篇序言中所说,《旧文旧局》这个系列,更多的属于抛砖引玉,更希望大家,包括我自己,能翻出书或者杂志,重拾当初的阅读感觉。

无论是《旧文旧局》,还是《AI观古谱》系列,我理想中的版式是对开翻页式,左边是原文或原评,右边是AI补注,这样对照读来,一目了然。不过要实现这种格式,在微信公众号这种瀑布流制式排版下,是根本不能实现的,只能在电脑上才能完美展现,只是现在有几个人,是在电脑上阅读的?至于纸质书籍,更不是我敢奢想的。

去年这个时候,我开始利用几乎全部业余时间埋头点校一套大部头围棋古籍,在京城最热的三个月里一点二校终于按计划完工。本想古籍出版后,我可以在以前《AI观古谱》的基础上,对这套古籍进行系统整理。

但一年过去了,书籍出版没有了下文,我便将目标转向价格已经降到我心理价位的《御城棋谱》,而《围棋实战研究》算是一个热身吧。

不过在《围棋实战研究》结束后,也因为重读本书,因为书中那鲜活的人物,我改变了主意,先整理一个专辑《诸神黄昏》。

韩国微调规则,居然有值得高兴之处?

今天看浪关于韩国微调规则的新闻,很难想象一个专业媒体的专业记者,居然能说出修改后的规则“唯一可能值得高兴的是,韩国裁判应该不能像以前一样随意终止比赛了”。

这是什么脑子,什么记性?

且不说LG杯上卞相壹那猥琐的举手举报,谁知道韩国裁判介入没有韩国教练的举报?

而所谓“未将死子放于桶盖(若盖无法承放,可放于盖周围并须令对手可见)”同样可笑,多少子算无法承放?什么位置让对手可见?就说死子放的位置被棋盘阻挡看不到,然后举手提出异议,裁判怎么处理?

看似裁判不主动介入,但这就跟足球里面主裁完全等着VAR介入一样,更可以一唱一和,一锤定音。

至于为什么要推迟到一年后执行,因为这期间把韩国举办的三星杯和LG杯都包括在内了。

韩国棋院的对策是:你中国围棋协会不是只抵制LG杯吗?好,那25年7月的三星杯你要参加吧,如果参加,就等于接受韩国“死子违规罚目”的规则,然后我给你了一年的适应期,大度吧。既然你接受了我的规则,那么你当初LG杯争端的一个重要诉求就不存在,解决了。

所以说,前些日子,中国围棋协会宣布只退出LG杯,是多么绥靖而无谋。

《名人》的记忆片段

前几天准备公众号里的古谱文章,关于秀哉名人引退棋,题目都想好了,是最后的古谱。

刚工作的时候,逛东图的时候买了一本川端康成文集,看中的其中的《名人》一篇。也许太小众了,准备文章的时候网上找不到这本书的相关电子版,最后是在微信读书里找到这本书。

在描述终盘的文字中,电子书中写的是:“嗯,是五目……”名人喃喃道,抬起略呈浮肿的眼睑,已无意复盘清点。”

这段话是符合围棋术语的,而印象中最早看到的并非如此。

今天在伟东收拾卫生的时候,从书架上找到了那本书,找到相关篇章,果然自己记忆没错。不过在那个时代,围棋翻译水平已经很好了。

粗粗又把书看了一遍,书中几次出现了吴清源,而感觉作者内心对人物的好恶,真是难以掩饰的啊。