这两天电影《得闲谨制》的热度似乎降了不少,有评论开始攻击豆瓣评分过低,进而从App使用率讥讽其权威性。

看抖音上熟悉播主的评论,不少跟我一样,对电影优劣持谨慎态度,估计这些都是看过甚至熟悉兰晓龙的《我的团长我的团》。

上次跟儿子讨论的时候曾经顺带提及曹禺的《雷雨》,那真乃从处处精要的神作,曹禺后期没有超越其作品,并不是江郎才尽,只是高峰不是靠岁月和汗水所堆砌起来的。

兰晓龙亦是如此,从电影片段看,这部作品也是处处在致敬自己,无论是廖凡扮演角色的安逸,还是老头子拿着冷兵器砍坦克,乃至最后的血肉炮架,都能在《我的团长我的团》中找到对应的情节。

反过来看,《我的团长我的团》有些太超前了。

不同封面不同感觉

按照计划,给儿子准备几本计算机书,几番斟酌还是决定选择《利用Python进行数据分析》这本。

不知不觉中错过双11,本想借双12买,结果在当当搜了半天没有看到那熟悉的封面,后来按照名字搜索,才发现原来是书换了封面。

新版本的封面看着总是觉得很别扭,调出老版对比一下,除了金尾树鼩颜色换为彩色的,似乎也瘦了。

结合网上蛇精的对比图,真是胖了显得善良。

看了看价格和优惠力度,低价网上图书的时代过去了。

兰晓龙新作《得闲谨制》

都说山东人嘴邪,说什么来什么。

上次跟儿子吃完自助往家走,经过影院闲聊的时候从长津湖聊到兰晓龙,说很久没有看到他的作品了。

然后评价其他的神作《士兵突击》时,聊到是王宝强扮演的许三多,应该不是兰晓龙的原意,只是因为他扮演的深入人心,让观众和读者代入到原作中。

我们一致观点是许三多本身就很优秀,而外表普通,但不像高城说的“明明是个强人,天生一副熊样”。

当时有个念头:如果肖战演过了点,但也不是不可以。

没想到兰晓龙原作,肖战主演的电影《得闲谨制》悄没声就上映了。

如果放假前电影还上映,可以看一下,不过导演是孔笙,期望值不是太高。这已经不是他第一次跟兰晓龙合作,《生死线》就是他导演的,不过那部小说嘛,也不能全怪他。

消失的美食:咸鱼金饼

晚上媳妇给我发她娘俩在一个胶东水饺店吃饭的图片。仔细看了一下菜单,我确认济南消失的美食又多了一道。咸鱼金饼。咸鱼金饼这道菜,曾经属于胶东菜的当家菜,鲅鱼切条腌过,炸的又酥又香,撕开能看到鱼肉条纹,玉米饼子即便不是贴在铁锅上,但端上桌至少有一面是带有焦糊,吃起来是香脆的。现在已经很少见。儿子吃过一家,但饼子已经换成窝头。总结下来,还是预制菜的事。

新一届世界杯抽签

早上起来看新闻,明年美加墨世界杯抽签揭晓,不少标题中都暗示三个东道主在抽签中做了手脚。

晚上在看世界杯夺冠预测的时候,发现评论基本都略过了小组赛。细细看看分组情况,还真是小人之心冤枉人家东道主了,这些小组情况,在小组前两名,加8个小组成绩最好第三出线情况下,就算姆巴佩大战哈兰德,也算不上死亡之组了。

上届卡塔尔世界杯,我是从进京居家隔离开始看揭幕战,直到阳转阴返济赶上决赛,是自墨西哥世界杯以来看的最多的一届。

想来也是观赛数量绝后的一届了。

初尝费大厨,湘菜而已

从夏天开始,外甥就给我安利京城爆火的费大厨。前两天赶上对接交流工作,便一起骑自行车到清河万象汇尝一下。据说万象汇里面有一家排队的,就是费大厨。此言倒也不虚,我们11点半到,人还不多,15分钟开始上菜了,店里基本已趋于满座。菜是外甥点的,上菜第一道我一看,立马给媳妇发过去了。费大厨跟我们家对面一家家常菜一样,都属湘菜,而外甥跟他舅妈一样,都好奇点了金钱蛋。上次在济南吃醉得意自助,儿子说光着米饭质量还续碗,这家菜馆在北京肯定被能吃倒闭了。鲍大厨也是米饭续碗,不过是小电饭煲端上来的,估计也是怕大锅被吃倒闭了。于是在餐桌上跟外甥计划,明年春节假期结束,他到济南住上几天,把我们中意而他还没有吃过的都吃一遍。经过我们严选的,肯定差不了。

阶段性工作完结

昨晚忙到不早,躺下就睡过去了。早上起来,发现嗓子不舒服,正赶上流感期,心里还颇为紧张。

牛饮了两壶茶,又吃了点水果,感觉好多了。

整理了一下昨天工作数据,想来这可能是,一个半月的集中任务完成后,紧张释放的身体反应。

昨晚工作重点是第一次用新系统生成PDF报告,盯着屏幕看3700多份报告生成日志滚动,心里数着异常的数量,然后回头核实,也够紧张的。

虽然办法笨了点,但确实有效。而这是建立在三年前几千份报告,一份份在高分辨率显示器上检查的基础上。

科技时代,还是离不开人工笨办法的。

消失的美食:白菜炖鱼块

微山湖鱼馆曾经在济南很火,而他多店开张之前,在英雄山文化市场北门那边有一个店,不大,记得叫微山湖上又一村,不知道二者有什么关系。

而我第一次喜欢上吃鱼,就是在那家店。那道菜现在还记忆犹新,是鱼块炖白菜,味道是又香又辣,香是鱼块的香,辣是胡椒的辣。

以后就再没有吃到过这道菜,一度我以为是自己是上学期间吃不到好东西,饿了才有那种感觉。

直到工作后在,一次单位加班聚餐中,一位大仙跟服务员描述这道菜,问还有没有。

虽然服务员一脸懵地否定,但至少让我确信,这道菜曾经存在过。

低配复活的微山湖鱼馆

最近发现又一家饭店被我们吃倒了。原先每年清明或者十月一,从玉函山回来,我们一家一般都顺路到舜耕路的313羊村吃一顿,时节合适,一家人围坐一锅的感觉也好。不过自从四个人围坐变成三个后,那里的买卖似乎也冷清起来。去年去的时候,招牌虽然换成了九府羊,不过大锅炖羊肉没变,只是店里只剩我们一桌了。今年回济烧寒衣去的路上,发现那里换成了重整旗鼓的微山湖鱼馆。回来的路上儿子纠结了半天,最后还是决定去微山湖鱼馆吃午饭。我对那里兴趣一般,主要因为我吃微山湖鱼馆的年头,比儿子岁数都大。前几个月他在历山路分店拍的图片,我一看颜色就觉得不对劲。在店里点了其最传统的炒鱼渣和三吃黑鱼,印证了我的看法,这个店不能说是照猫画虎,但也是按图索骥,只是想复刻原先的菜品,但色味差得太远了。不知道他能坚持多久。

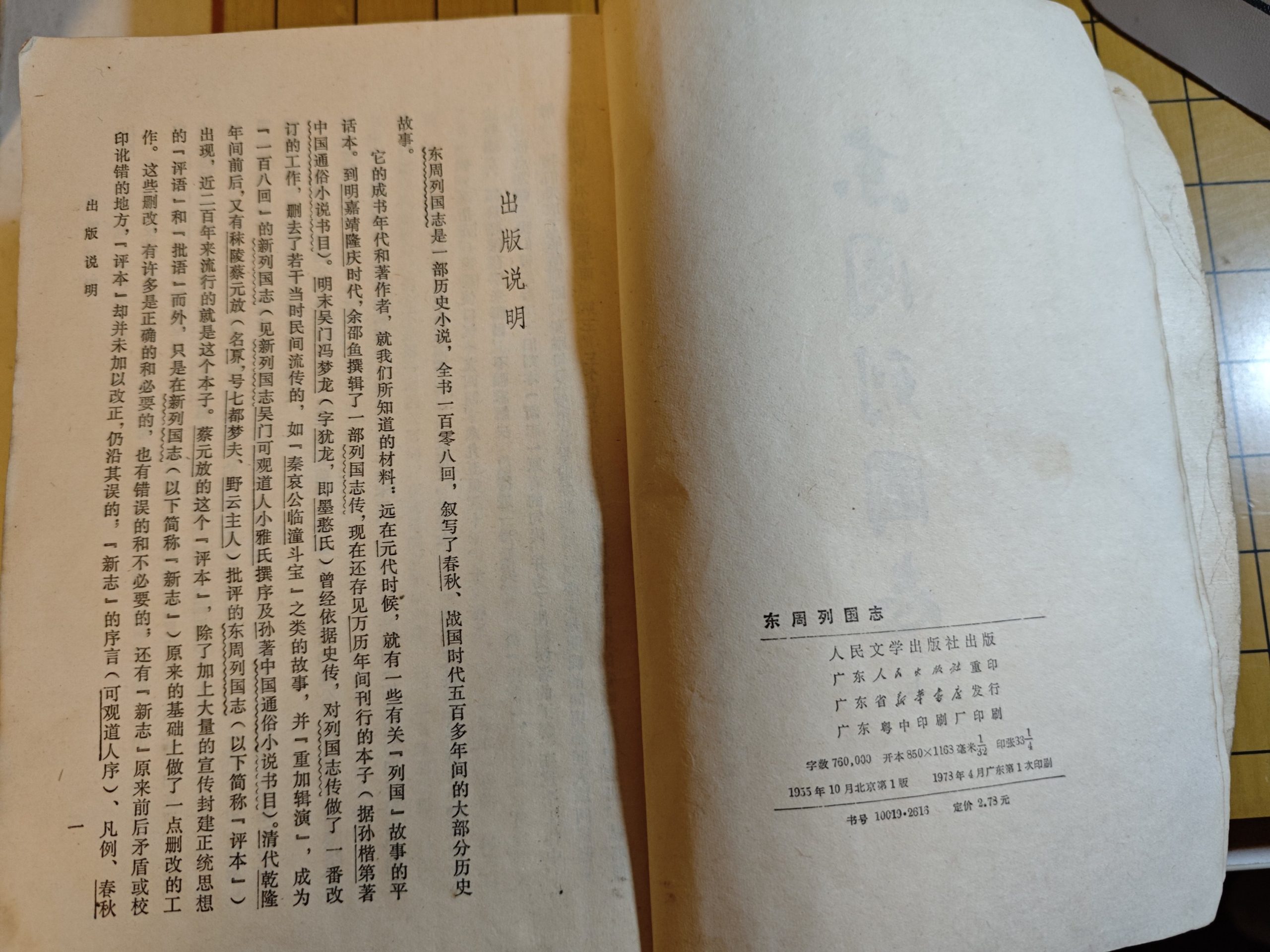

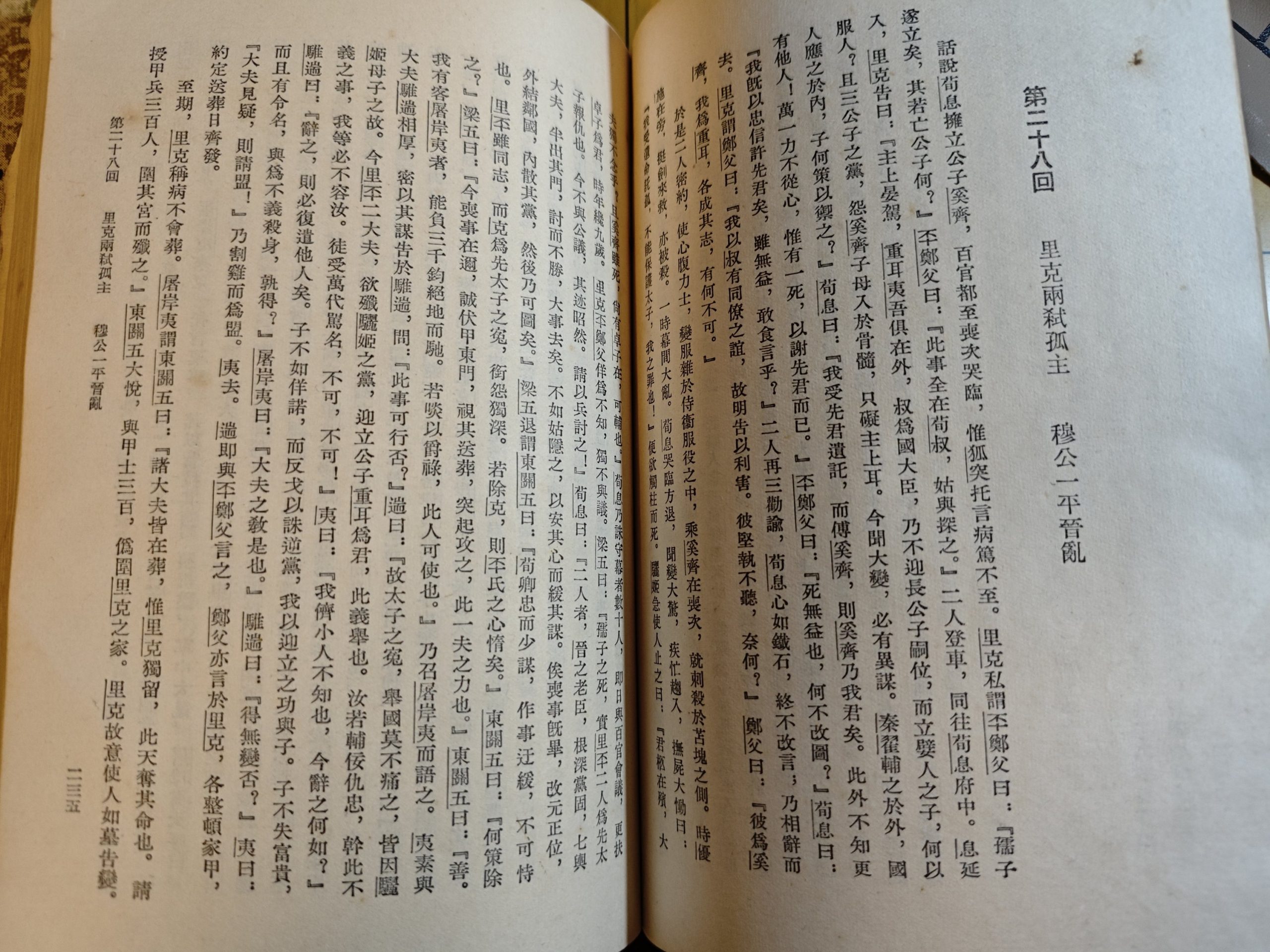

繁体竖版《东周列国志》,不是错乱的记忆

上个月回济南,从东八里洼市场里面买了几斤葵花籽,白天自己嗑,晚上跟媳妇对着嗑,边嗑边跟媳妇讲,自己当年就是这样,在旁边学校宿舍里,边嗑葵花籽边看书。

从图书馆借的书,耗葵花籽最多的是《东周列国志》。

我时不时有种时空错乱的怀疑,因为我记得我看的那本书是繁体竖排的,但确实是新书,按说解放后的新书不应该有这类的。

前几天在淘宝网上看到有卖《东周列国志》的,从内页看是竖版繁体的,立马下单。

今天书到了,属于卖家秀,书没有图片里面那么新,但并不重要。

书出身名门,人民文学出版社是1955年北京第一版,1973年广东第一次印刷,估计可能其后还有出版,我当年看的应该是更新一批的印次。

看来,我的记忆还没有混乱。