儿子上课的地方楼层很高。前天晚上全家闲聊的时候,儿子说上自习的时候经常从窗子往外看,能看到千佛山的金佛,以及佛前面的楼,还有那开着的窗户。

整个八月儿子只是休息了两个下午,其中一次去过那个楼。

从大观园看千佛山的金佛,天气好可能性很大。要是能看到前面的楼,还有开着的窗户,要么就是他的视力真好,要么就是心想眼见。

睡懒觉不易

儿子暑假开始前的网上家长会后,为了给家分担,自己提议到课外班学习。然后每天早出晚归,中午一进赛百味,服务员都知道他要点什么了。

今天算是学校假期最后一天,也给他放个假,昨晚出去简单吃了顿饭,让他娘俩都睡个对时自然醒。

结果我到点起床准备出门,孩子妈的妈打电话来了。那边刚接起电话,回头看儿子也起床了。

我以为是电话吵着他了,他说是要上厕所。

我不禁有些幸灾乐祸:让你昨天晚上喝那么多水。

儿子顿时作恼羞成怒抄椅子状。

都说有妈的孩子像块宝,没妈的孩子像根草。得亏他奶奶还在呢,这家庭地位就开始骤降了。

安倍退隐

儿子今天算是他上课的最后一天,明天就可以放假了。

早上出门前,儿子拿起手机浏览新闻,然后扭头问我:安倍辞职了?

儿子对安倍有兴趣,主要是跟他关注的东京电视台新闻有关,再就是这个政治人物伴随了他从小学到高中。

小学一天儿子慷慨激昂地放学归来,那时钓鱼岛事件引起的爱国热潮席卷全国,中日关系降至建交后的冰点。安倍当年上台,因为萧规曹随,结果成功背锅成了靶子。

高中政治课本中讲到,国外内阁制极不稳定,当时老师举的例子是意大利和当时的日本。

安倍在日本首相的位子上一坐就是八年,如果不是因病,肯定还会坐下去。

这八年安倍的日子也不好过,世界环境、周边关系恶劣,可谓是惨淡经营,加上本人长得丑了点,国内更是惨遭群嘲揶揄。

这八年,安倍眼巴巴错失了近邻贸易伙伴,而我们也失去了可以缓和矛盾利益伙伴,独自承受美国压力的同时,也把本来心里嘀嘀咕咕的日本推向对手。

美国人接纳大统领,因为前面有小布什那个混子和奥巴马这个菜鸟,有了谁干都一样的错觉。

安倍无奈辞职,下一个会比他好吗?

肯定不会,否则早就脱颖而出了。

重复学习终有得

读完《教堂钟声》后,已经有一周没带kindle了。新买的娱乐性书已经看完,正经文学类、历史类的书,还是很难静下心来看。

于是带小开本的书过去,携带方便,随手翻看,还能放在椅子上占个位子。

这几天拿了一本计算机类的必知必会书过去,书不厚,每天都翻一遍。根据这半年在家读书的经验,对计算机新知识类的书籍,一遍不行就再看一遍,看的遍数多了,也就理解了。

理解归理解,但要记住还是更难一些。终归老了,记忆力差了。

子欲养而亲不待

说来惭愧,自认读书看报不少,但第一次知道“子欲养而亲不待”这句话,竟是通过游戏《仙剑奇侠传》中一个反派小头目之口。

人们可能总以为“欲”与“待”都很短暂,但往往“不待”猝然来临之际,才发现,原来那个“欲”已经那么漫长。

如果欲与待同样漫长也好啊,虽然其间有太多虚伪的自欺欺人。

人世中,无奈与不甘,悲伤与懊悔,莫过于此。

由农心杯决战看AI规则对胜负判断的差异

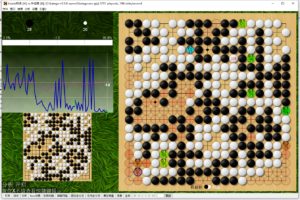

最近最为引人注目的就是农心杯的决战了。农心杯最后两局,都是半目胜负。因为在医院等候,都是通过腾讯围棋APP观看的。在评论区,有网友列示katago的胜率分析,与腾讯绝艺的胜率出入很大,甚至是完全相反的。

朴廷桓对柯洁的比赛最后小官子阶段,更是如此,双方都认为胜率超过99%,只不过绝艺是认为执白的柯洁胜局已定。解说的胡耀宇对此则抱有极大的怀疑态度,甚至因此遭到评论区的群嘲。

后来看到杨鼎新也加入评论,认为局势细微,甚至一度有些担心左下角的变化。好在最后黑棋收后,也就意味着双方目差是双数,既然细微,那就是白棋胜半目了。

最近购买了腾讯的GPU竞价服务器,显卡为Tesla V100,按量付费还算合算。安装好服务器后,运行katago调用棋谱文件,贴目设置为六目半。果然,直到对局结束,显示的都是黑棋胜率99%。

又使用自己的机器测试,无论是sabaki还是lizzie都是同样结果。

而用leelazero,结果则是完全相反。

因为农心杯使用韩国规则,贴目为六目半。根据以往的经验,本来采用自由贴目的katago更靠谱。但那主要限于布局和中盘形势判断,如果进入官子,尤其是小官子阶段,只是目数计算,所有AI应该是差不多的,katago出现这种错误的确不应该。

考虑到本局是黑棋收后,而katago配置文件中的对局规则是tromp-taylor,问题应该就是出在这里。

于是将对局规则改为Korean,再次调用棋谱,这次胜率显示正确了。

AI现在采用的规则基础普遍是中国规则的子空皆地。这主要是便于计算,但由于黑棋收后这个问题的存在,所以也就不得不接受中国贴三又四分之三子,也就是七目半明显不利于黑棋的的贴目。有些无奈,因为二者是相辅相成的,或者说是捆绑在一起的。

想念柯基

上周在路上快到医院门口,看到有遛狗的,那柯基一脸奸恶之相,不免又想起面相憨厚的Magic了。

去年有接近三个月,每天早上牵着magic遛弯。虽然magic对我只摸头不给吃的略带不满,但每次见我去,还是很兴奋,想来还是有点感情的。

乐乐奶奶在北京遛magic的时间,前前后后肯定要远比我长,而且是每天早晚两次,估计把柯基累的不轻。今年因为记忆力的问题,喂食频繁又把magic撑得不轻。

虽然如此,现在magic应该还是会想念老太太的吧。

继续折腾GPU服务器

昨晚起身返家时,想到自行车停放在上一个等候点已经一周多了,于是骑单车过去,还好车还在,只是气不太足了。

返程路上却颇不顺利,简直是惊险万分,好在是有惊无险回到家。

定下神后,继续折腾GPU服务器。这次改变策略,选择一个Tesla P4的服务器,然后新建一个云硬盘,将下载也运行的程序保存在上面,这样销毁云服务器后,下次再新建服务器,挂载数据云硬盘,就免去下载的时间了。

安装测试感觉比上次V100的服务器慢多了,毕竟价格也便宜一半。等运行katago测试的时候,彻底是傻了眼,原来P4居然不支持FP16,运行慢如蜗牛。

这时候儿子躺下喊我点眼药水,我跑着就过去了。媳妇问怎么不穿拖鞋,我说运行的服务器是按时收费的,躺着的儿子立马说:别浪费了,我自己来。

亲儿子啊。

一半食客的鱼酷

儿子大前天晚上睡前看着手机,突然面带笑容,问他怎么回事,他说:快开学了。

这个假期过得。

早上儿子7点半出门,晚上九点回家,高强度学习,难怪盼着开学。

本来想给他放一天假,他说不必了,周六请他吃一顿好的就行了。

昨天他老妈作为代表,中午请他吃了一顿鱼酷,吃的晚上回来油光满面,心满意足,连晚饭都省了。

自从有了老板恋上鱼,很少吃鱼酷了。昨天吃鱼酷的人少了一半。

儿子上小学的时候,一次上小记者课外班,难得让他奶奶接送他,结果老人家担当重任,兴奋过头,走的太快,在小区门口下坡那里摔了一跤。她倒不以为意,把孩子妈吓得不轻,开着小黄拉到医院检查半天无碍,才按计划到芙蓉街的鱼酷大吃了一顿。

那也就六七年前吧。

围棋检验至孝

下午看农心杯柯洁对朴廷桓的大决战,从1点看到接近5点,本来就不舒服的眼睛更是难受。这也是等候期间最为紧张,时间过得飞快的半天。

虽然带了充电宝,但慎重起见,上午没有怎么看手机,主要是翻看勾画标识新买的《围棋词典》。

书里面涉及的五花八门,其中有一个条目是关于阮籍的。就是说这位性至孝的阮步兵,下棋的时候听到老妈死了,坚持下完棋,应该有赌注的,才饮酒二斗,举声一号,不知道是酒的问题还是真悲伤,吐血数升。

虽然向来对魏晋名流人士无法理解,但至少这事我还是干不出来的。