农心杯败给申真谞后,柯洁在B站发文,虽然语焉不详,但很容易让人感觉,那是质疑申真谞有利用网棋作弊的嫌疑。

申真谞自然反击,一来二去,火药味越来越浓,十番棋很快成为焦点。柯洁更是豪言:玩就玩大的,十番棋面棋,败者分文不取。

此言一出,现在这个流量经济世界上,自然不缺唯恐事闹不大的,而且等的就是这句狠话。

就在网友还在热议,现在谁能掏这钱的时候,韩国人的战书已经下到中国围棋协会了。

韩国人也够损的。

战书下到围棋协会,除了明里因为围棋比赛,必须经过中国围棋协会,暗里已经把二人恩怨上升到两国决战的高度。

不管中国围棋协会应不应战,韩国那边已经赚足了面子和流量。

有了这个,后期的比赛奖金也就不在话下了。三星杯的总奖金是8韩元,这个还只是属于三星独自出资,独享权益。

如果柯洁、申真谞十番棋能够举办,广告费、转播费、后期棋谱权益费等等加起来,是稳赚不赔的。

十番棋还未成行,申真谞或者韩国人,已占得先机。

有关上海博文有感

早上看了两篇关于上海的微博,印象深刻。

一篇很简单,只有一句话:一群精疲力尽的医生护士,看着一群生龙活虎的病人。

另一篇转发众多的微博,是关于博主对隔离在疗养院百岁外婆的。

不敢断定文章真伪。

也许因为地域不同、辈分亲远、年龄差异、性别有别,看着博文中对老人担忧的那些字斟句酌、毫无纰漏的文字,实在没法产生共情。

如果是真的,那是因为,他还没真正感到亲人即将离去时的恐惧和绝望。

爱犬观大赛之:春兰杯李维清粘劫收后淘汰朴廷桓

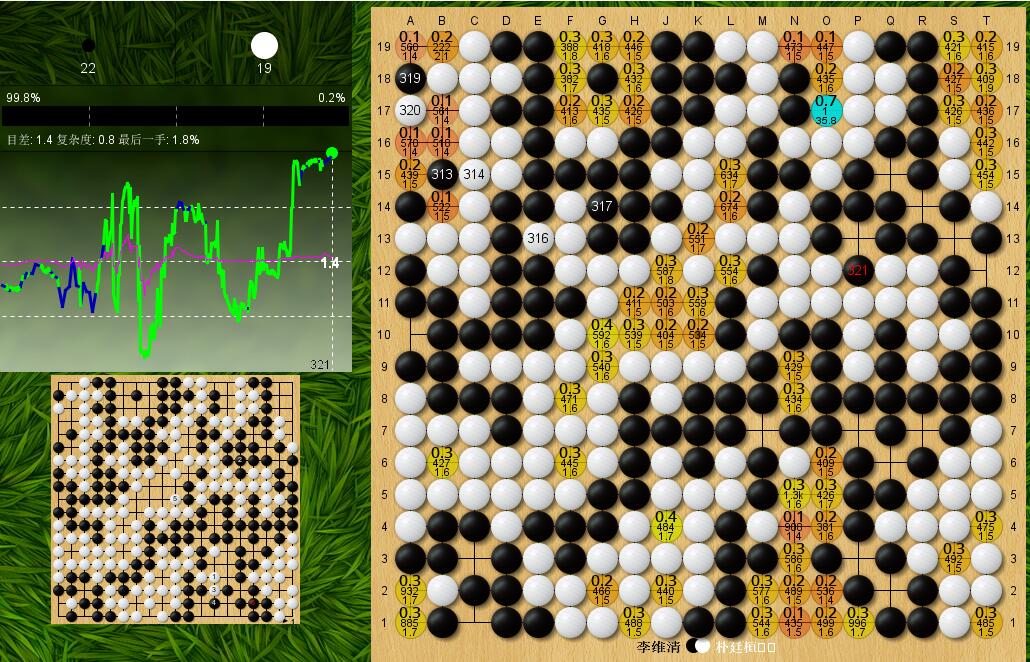

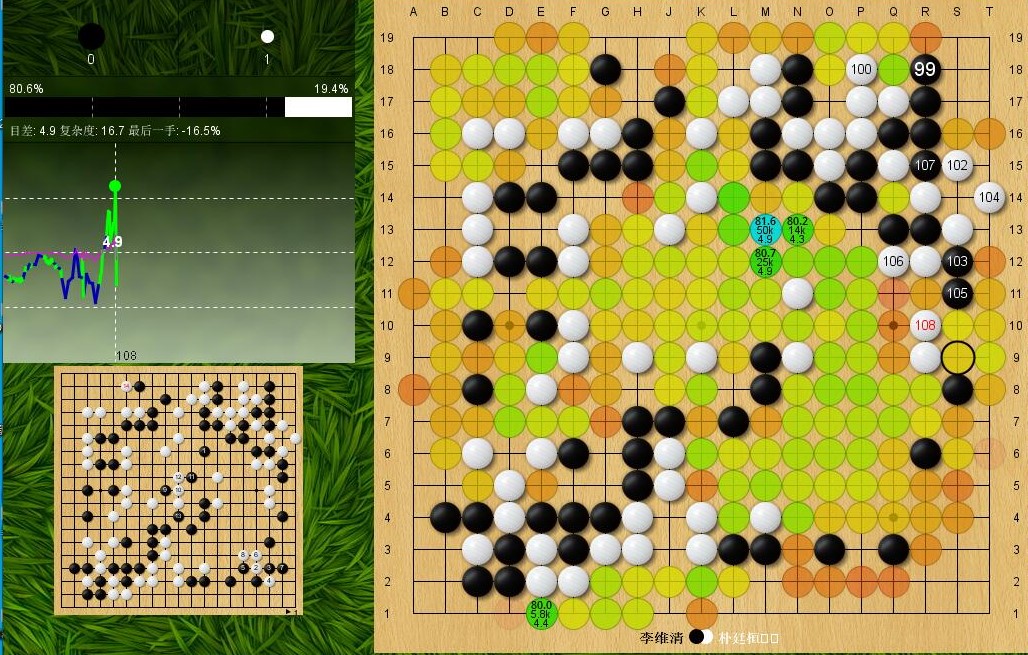

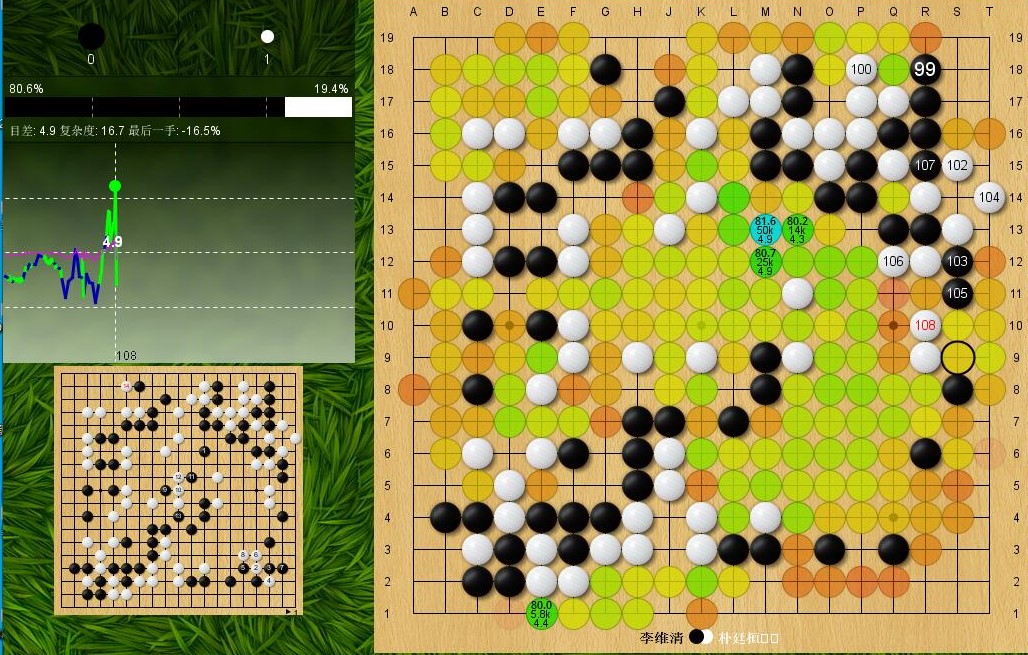

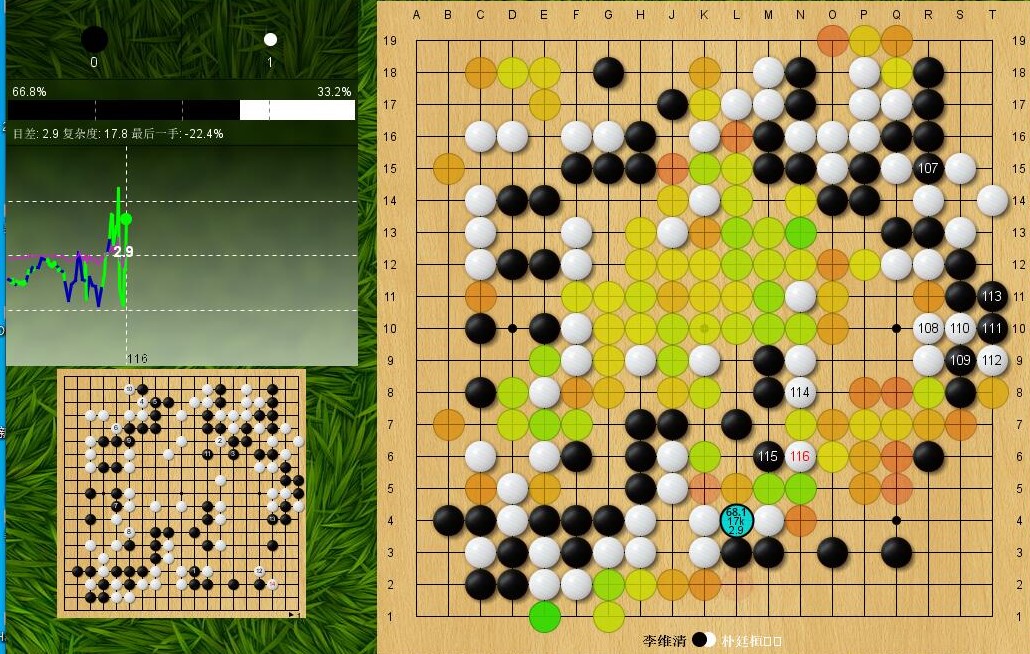

3月25日,春兰杯八分之一决赛中,本不被看好的中国棋手李维清,经过七个多小时的激战,以3/4子优势淘汰韩国二号棋手朴廷桓。

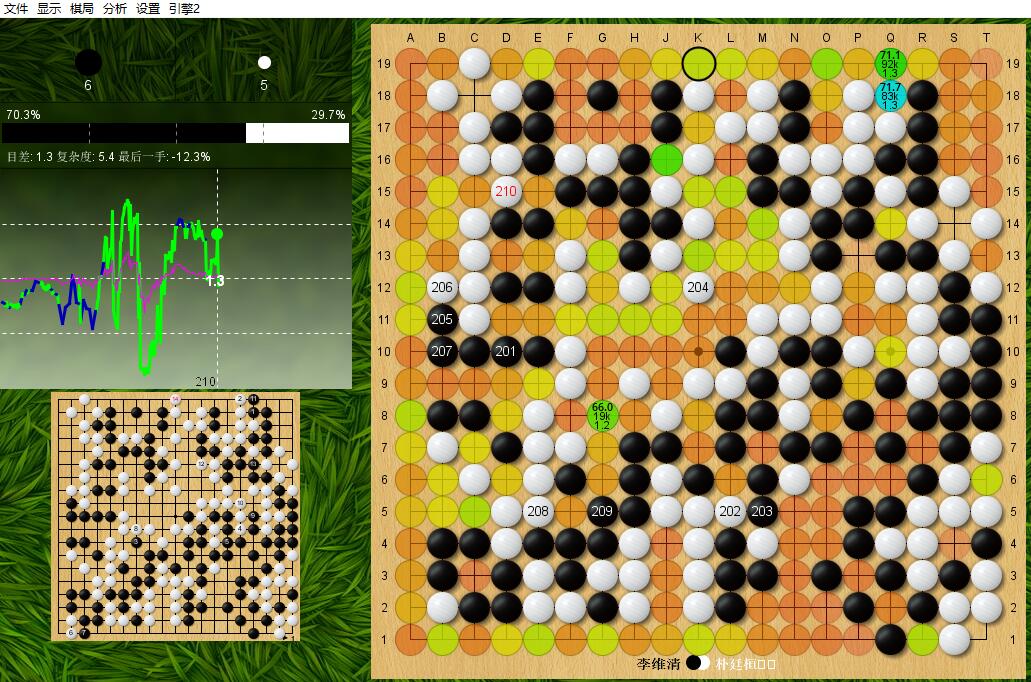

7个小时的比赛,在比赛用时缩减的当下已属罕见。进入官子阶段,其他比赛都已经结束,在通过腾讯围棋观战同时,使用katago进行分析,仅从判断局势来看,感觉与绝艺已经差别不大。

官子阶段,双方胜率几度反复,评论区里“官子太差了”,“业余棋手也不会下这种后手官子”的评论几乎刷屏。

但我当时感觉没有这么悲观,因为首先,“不要用自己的爱好挑战别人的专业”这句话,让我现在已经越来越相信专业棋手的水平;其次,这种胜率的跳动反复,在观看AI对局中太常见了,如我在《小官子不小,重燃激情的S1080》中所说,即便AI之间对小官子也并非完全了然于胸。更何况还存在一个重大的不确定因素:中国规则下的粘劫收后。

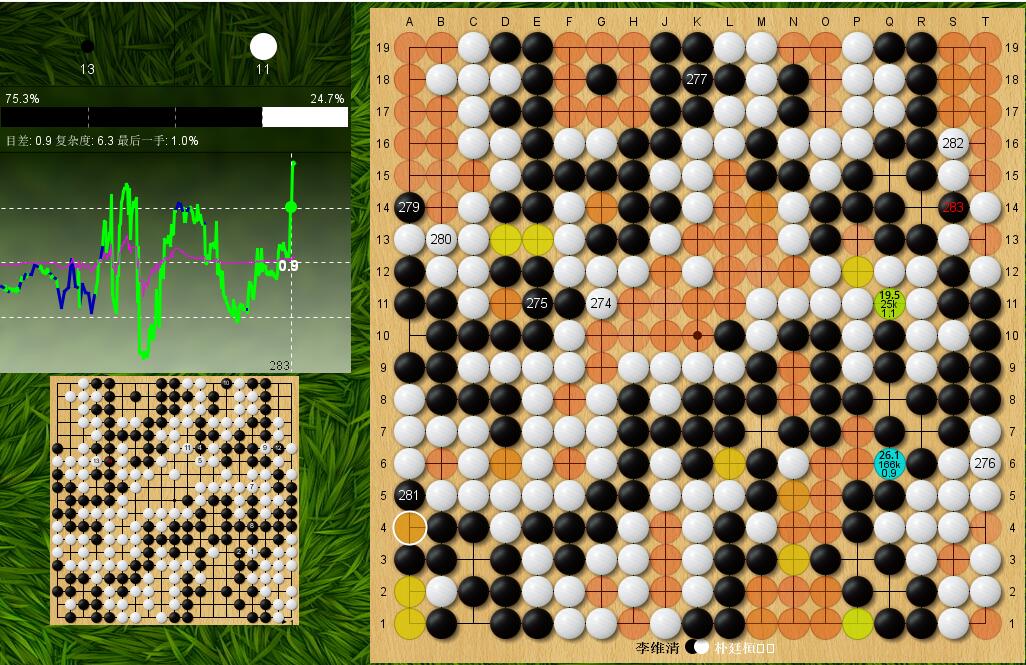

果然,李维清最终通过粘劫收后,在盘面七目的情况下,以3/4子最小优势取胜。

当晚就想写完这篇文章的,但恰巧看到胡耀宇八段在其公众号中预告,将在周末写这局棋的评述,便暂且停下,想看一下专业棋手是如何评价这局棋最后官子阶段的,以此来判断一下绝艺、评论区谁更靠谱一些。

终于等来了胡耀宇八段的棋评。有些遗憾,棋评中主要讨论粘劫收后的相关技术问题,对AI几乎只字未提。

那只好把katago对棋局的分析展示一下。

相比柯洁逆转那局,李维清胜机出现的更早。

无论是绝艺还是katago,都非常看重双方上方的攻防。无论是109还是其后数手。

而白棋也错过了上方要点,黑棋117手再次将胜率反超。

134手,白棋同样对要点视而不见。

136手白棋终于断。当时评论区一片哀鸣。

156手白棋错过机会,胡耀宇八段的公众号中也重点分析了此手。

193手在胡耀宇八段的棋评中表面是黑棋误算,这与AI分析是一致的。

199手在评论区中,因错过“眼见的大官子”而遭受攻击最大也最多,认为是败着,“业余棋手也下不出这手”。这时候katago显示双方只是半目胜负,而胡耀宇八段也未专门评述。

这个“眼见”,只是AI眼见而已。

211手再次因错过胜率拉升而导致评论区悲情情绪达到高潮。

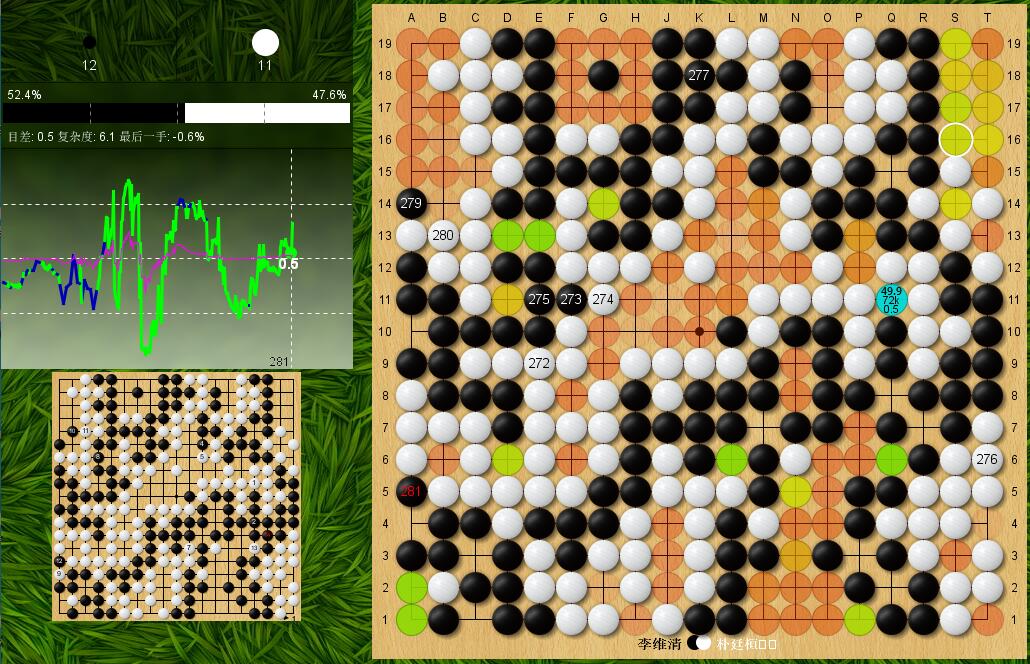

白棋242手错过AI着法,让大家又看到了希望。

255手半目胜负情况下,与AI反方向的打遭到了不少攻击,但也开始有评论“绝艺可能也糊涂了”。

282是胡耀宇八段重点分析的一手,可谓是败着,或者说随后的283手是李维清的胜着。

283手后白棋胜率大跌,有评论说是白棋找了损劫,但根据AI以往对局来看,不是损劫,而是算清了后续所有的官子,包括粘劫收后。通过胡耀宇八段分析来看,应是如此。

通过此局看,即便绝艺这样的AI对官子也有糊涂的时候。

另一角度看,家犬katago还是靠得住了。

计算机学习的动力与门槛

昨晚儿子做高数作业,一直做到零点以后。跟一年前一样,我也没什么可做的,只能是陪着不睡觉而已。

他上网课已经一个多月,课程不少,至于高数、英语听的跟天书一样,早就还给大学老师了,能听懂回忆起来的,也就是政治历史。

至于C++,看着儿子痛苦的模样,我几乎动了一起学的念头。

网课开始前,提前又买了一本C++的书,打开看到熟悉的include,int,想到大学时候看到平头同学在宿舍看的书,开头也是这个。

当时我也借了一本,记住的也就这点。换了Pascal,依然因为枯燥而放弃。

其实我大学计算机第一个学期学的也很糟糕,无论是理论还是Basic语言。

真正入门并有起色的,是从Foxbase课程开始的。原因很简单:能够用的上。当时开始使用数据库记录甲A联赛成绩、围棋棋谱,后来还利用上机时间,计算财务管理作业里面现金现值等。

因为有用,所以有兴趣;因为有兴趣,所以原因进一步学习,发现更多的用处。

希望儿子也早日能迈过这道门槛吧。

配不上可战的平局

昨晚今晨,中国足球队在世界杯预选赛中,1:1战平沙特队。国内媒体评论是:比分满意,场面绝望。

比赛应该还算不上绝望,但也算不上我评论女足中国对日本队用过的“可战”二字。

本场比赛中国队的防守可谓是让人提心吊胆,几乎沙特队的每次进攻,都有进球的可能。因为用李玮峰的话,沙特队的传中都经过千百次的训练,中国队是全方位的落后。

中国队运气不错,已经出线的沙特把比赛当成了演练阵容及战术的训练赛,所以只丢一球;同样因为运气不错,一个意外的点球足以换取一场平局。

中国队的进攻更算不上可战,进攻只是为了拖延对方进攻而已。在戴伟浚以一敌四情况下,因为慢跑“保护性进攻”而赛后受到网络攻击的于大宝,其实就是为中国队这种战术思想背了黑锅。于大宝在那一刻,首先想到的不是进攻,而是万一失球情况下防守。

这也就是为何中国队放弃了边路的穿插进攻,因为以边路功防成为02年世界杯主力的李霄鹏深知:当前球员技术条件下,选择边路快速进攻,意味着承担对手快速反击的加倍风险。

不输当赢,少输有交代。

这样的球队本不至于输给越南队,但要你又有何用?

专业运动员非普通人所能比

天气转暖,每天外出骑自行车开始增加距离,并提高骑行速度。

今天从凤鸣路由南向北下坡骑行,经过山东体院的西门。

一抬头,看到一门之隔的学校内部路上出现了几个骑自行车的运动员,再看,已经不见人影。

估计这是疫情封闭校园,运动员在学校内部训练。传说中的来无踪,去无影,应该就是这个样子吧。

相比普通人来说,专业运动员的速度可以用快如鬼魅来形容了。

整一年,小说收尾

从简书上记录上看,由在医院陪床打针为了打发时间开始码字开始,到今天下午写完最后一章,整整一年了。

回头看了一下这20万字,虽然同样是以热情始,以交代止,草草收尾。好歹没有再半途而废,像家里人从小被讥笑的那样:三分钟热肚子。

回头看了一下这20万字,期间也是因为心境变化而时断时续,而这变化也在文字上体现出来。

现在想来,在经过2020年的人生低谷后,备战高考那半年,虽然内心紧张、焦虑,但因为心存希望,确切说是幻想,反倒是最单纯、最幸福的日子。

新锐棋手试金石

下午忙活完,本想看一下春兰杯围棋赛,结果打开腾讯围棋一看,芈昱廷对日本棋手佐田笃史胜率已经为零。

本局其实不到百手,就已经大势已去,直线强杀的芈昱廷被反杀崩了。最终比赛结束,估计前面说了太多大话,解说已经不见踪影,不但没有例行总结,连比赛结果都省了。

日本围棋全盛时期的昭和时代,工藤纪夫曾经被称为“九段的尺子”,指的是能否战胜本格派的他,是衡量一个九段棋手的标准。

而我去年开始把芈昱廷称为中国新锐的试金石。

本局就是他棋风最好的写照:从头开始杀,一直杀下去,绝不回头。

刚结束的农心杯与申真谞因网络故障无胜负的第一局,一度芈昱廷几乎将信心爆棚、非要硬碰硬的申真谞逼入绝境。但重赛局里,调整战术的申真谞再没给他任何机会。

中国新锐棋手要想出头,要么计算力超过芈昱廷硬抗,要么凭借全局掌控能力以柔克刚。硬功内功二者掌一,可在中国围棋界扬名立万。

只是目前看,国内这样的新锐棋手,寥寥无几。

农心杯后,柯洁在网上口不择言,我想不止因为农心杯输给申真谞,还因为随后天元赛败于芈昱廷。

最初也是最不满意的结局

昨天基本将小说的第一个结局写完了。

这本是最初构思时的结局,也是唯一的结局。快一年了,断断续续的写作,心态的变化,人物感情的沉积,最终产生了三个结局的构思。

这最初的结局反而是最不满意的一个了。

不满意,除了因为知识受限,情节有些难以自圆其说,更多的是人物的情感,自己感觉相对而言,最为苍白肤浅。

暂且如此,算是一个有始有终的交代,对自己,对小说中的角色。

未曾实现的“无奈”的无奈

济南现在虽然还算太平,但核酸检测范围越来越广,小区也开始组织进行核酸检测。

早上到物业通知的检测点,还没有到点,那里已经排起了长队,并开始检测。

估计是系统故障的问题,核酸检测时间非常短,倒是登记需要手工填写表格,一组满十人后开始检测。

检测人员辛苦,大家排队非常秩序好。只是有一个临时加塞,也没有引起异议,因为那是一个中年人推着轮椅带母亲来做核酸,就在我的身后,两个人,一个位置。

无论是推轮椅的人,还是坐在轮椅上的老人,表情平和而一致,显然都已经习惯了这种生活。

我也曾经做好接受这种生活的心理准备,说实话,做心理准备的时候,还是有种“大不了、就这样”的无奈。

但终于还是未曾如愿。