过年这几天,被阿里云的客服气得不轻。

在使用AutoDL的GPU平台前,我最初使用的是阿里云跟腾讯云的GPU服务器。相比腾讯云,阿里云更专业,但有一个让人讨厌的地方,就是需要冻结100元,作为按量业务的预留费用,而腾讯没有这个问题。

在使用AutoDL后,阿里云也就不再使用了,想把这100元提出来,却被提示无法提取,需要按量业务释放后才能提取,这有点像手机早期销户时候,需要过一定时间,确认同步费用后,才让销户。

开始不让提现也就罢了。正巧春节期间AutoDL搞充值送优惠券活动,感觉释放实例已经有段时间了,便再次提现,依然失败。

因为活动有时间限制,便提交了一个工单。结果客服后来告诉我,我有一个实例没有删除,让我自己核实。

我一查,这个实例是去年2月,因为系统故障我无法查询也删除,导致多计费了不少,我还专门提交了工单要求删除。多花钱也就罢了,没想到居然现在还给我惹麻烦。

没想到让我恼火的还在后面,我给客服提供了核实情况,对方居然说系统问题,让我查找原因。

岂有此理!他们自己有问题,却让我查找原因,解决问题。

强压怒火再次提交截图等证据,结果一句稍等,没有下文了。

原先凭借阿里云的客服是最规范,规范的有些刻板。

现在看,这规范成了借口,只会越来越差劲。

分类: IT天地

垄断捆绑的力量

中午出门接到计算机知识求援微信,手机里无论看图片还是回复都不方便,赶紧忙完往家赶。

最近这一周,看到求援微信里面,涉及数据库的就头大。因为已经有近二十年没有碰过这熟悉的陌生人:access。

不得不说,微软睁一只眼闭一只眼,纵容中国盗版,是有其深远的商业考虑的。如果不是盗版office满天飞,捆绑在word、Excel、PowerPoint之中的access谁会用它。

如果说word等的竞争、替代者们,跟在微软后面亦步亦趋,总还脱不开跟随、模仿的帽子,那access的替代者,早年间不用说MySQL、firebird等,就连sqlite也甩它几条街。

慢如蜗牛的速度,日渐膨胀的体积,时不时的数据库打开错误。开发使用access,真不知道谁为谁服务,谁是大爷。

但现在access还活的好好的。

这就是垄断加捆绑的威力。

解决Lizzie通过ssh连接katago卡顿问题

从使用阿里云GPU云服务器运行katago开始,就发现一个问题:那就是使用sabaki通过gtp协议调用katago,非常顺畅没有任何问题。而同样的运行参数,一旦使用lizzie调用,则卡顿现象十分严重,不得不反复通过暂停、重开,来获取数据。

开始以为是带宽的问题,后来即便将带宽提高到5M也没有丝毫效果。改用AutoDL服务器后,其带宽不需要指定,同样卡顿没有改善。

前几天通过网上学习ssh的时候,看到有文章提到不同ssh服务器,客户端获取的返回数据不一样。受此启发,想到同样GPU服务器,sabaki正常而lizzie存在问题,那说明应该是客户端获取服务器数据、转换的问题。lizzie最早是针对Leelazero的,在获取katago的gtp数据时,对部分数据不识别,或者识别转换效率低,所以导致卡顿,甚至不能正常显示。

于是查看katago的配置文件,感觉应该是logToStderr参数的问题。默认值是false,为了在sabaki观战时看到AI的计算情况,我将值改为TRUE,这样gtp日志输出到sabaki终端。但这样一来,lizzie可能对大量输入数据有些不知所措了。本机还好,一旦通过ssh获取,更是应接不暇了。

果然,将logToStderr值修改为false之后,再调用lizzie,一切正常,顺利完成旧文旧局:“未完”的一局(钱宇平vs小林光一),算是开了一个好头。

弃显卡选择GPU服务器

近些日子,一直测试AutoDL的GPU服务器上运行katago。

无论是katago程序还是网络都非常稳定。目前性价比最高的是2080Ti服务器,1.24元一个小时,运行katago的速度甚至高于新贵rtx3090,价格却只有其一半多一点。性能低一半的rtx3060价格9毛9一小时,运行sabaki对弈,速度有些慢,但如果运行lizzie进行棋谱分析,配合文字录入,倒也合适。

目前显卡降价是遥遥无期,我也已经断了这个念头。因为按照3060显卡的价格,即便每天运行十个小时服务器,也足够使用一年了,而且还没有噪音的烦恼。

每次急匆匆开机,急匆匆关机,都有当年在财院花钱上机房的感觉。不过那时候486机房一个小时还要1块5呢,现在价格已经算是很便宜了,只是说相对价格,下降更多的,还是热情。

好客服的标准

最近几日测试AutoDL的GPU实例,运行稳定正常没有发现问题,倒是在计费上发现了一个bug。

系统计费是按照整点计费与到时计费相结合。昨天巧了,正好刚过10点关机,结果系统出现计算bug,不知道这不到一分钟该怎么计算,直接重复上一次计费按一小时收费了。

把情况反应到客服,客服很干脆地直接给了10块钱的代金券。

当时感觉可能客服感觉系统调整复杂,又怕投诉,直接给钱了事。

结果今天更巧,关机的时候,又是过整点不到一分钟。

当时心里那个囧啊,不知道的还以为我卡bug蹭红包呢。

还好,进入系统查看费用,计费正常,应该是已经修正那个计算错误了。

这倒符合我对客服的理解:对外联系快捷,处理迅速;对内权限分明,反馈及时。

katago在AutoDL几款GPU实例下benchmark测试

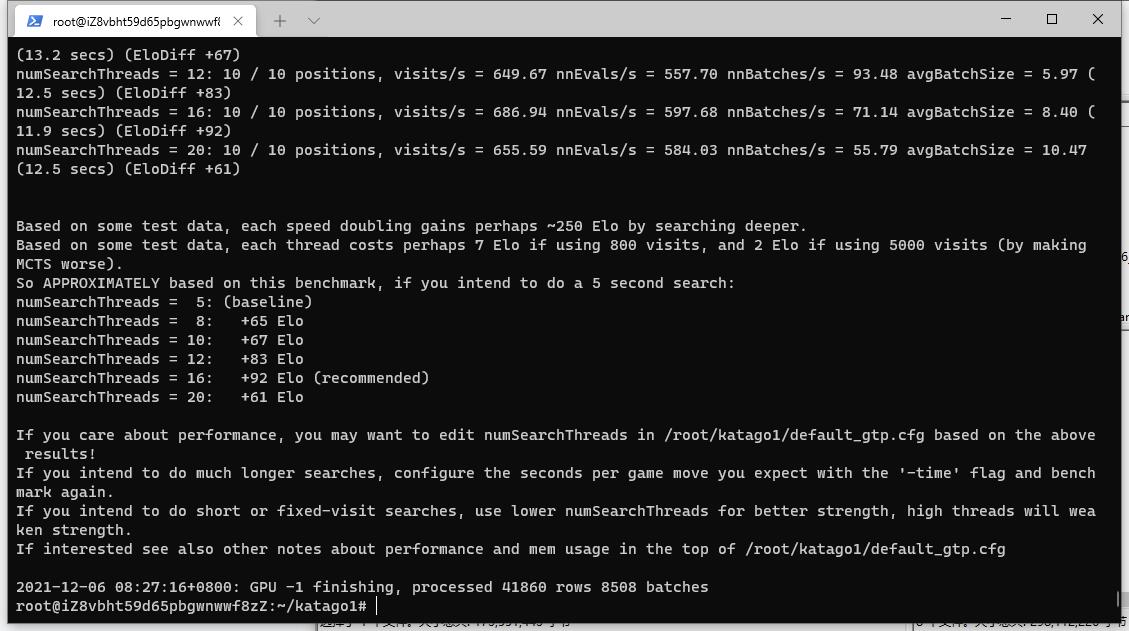

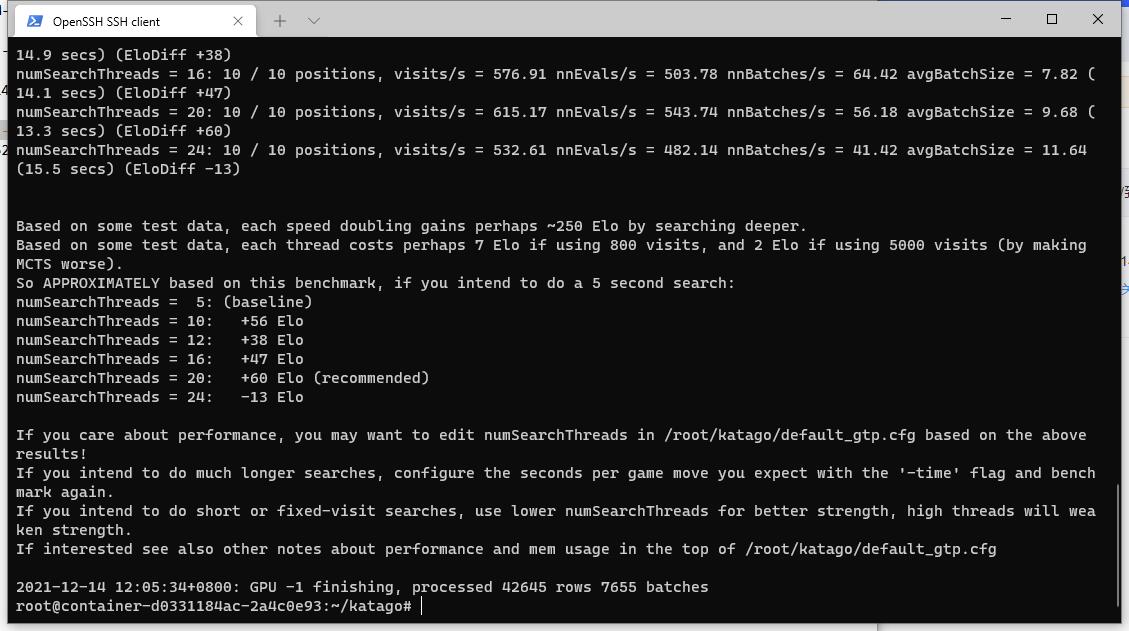

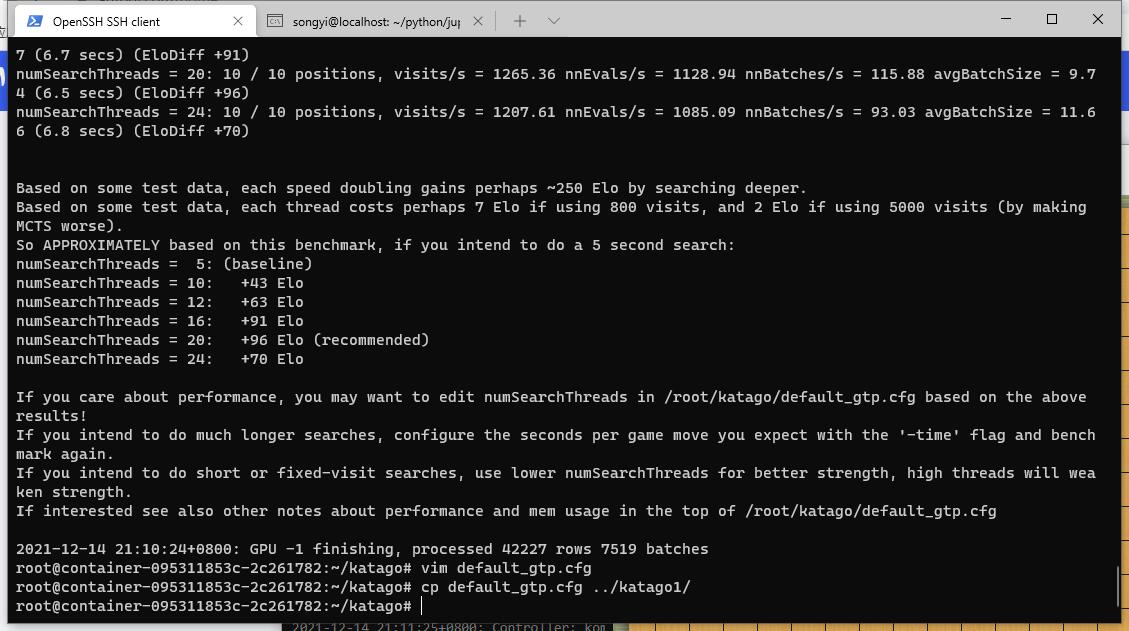

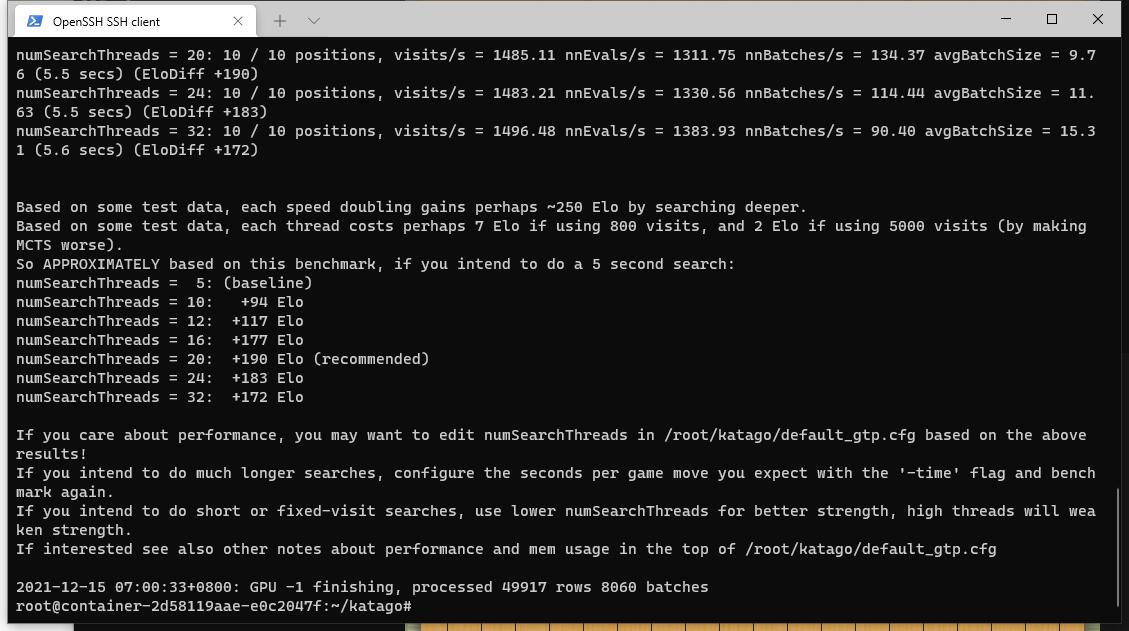

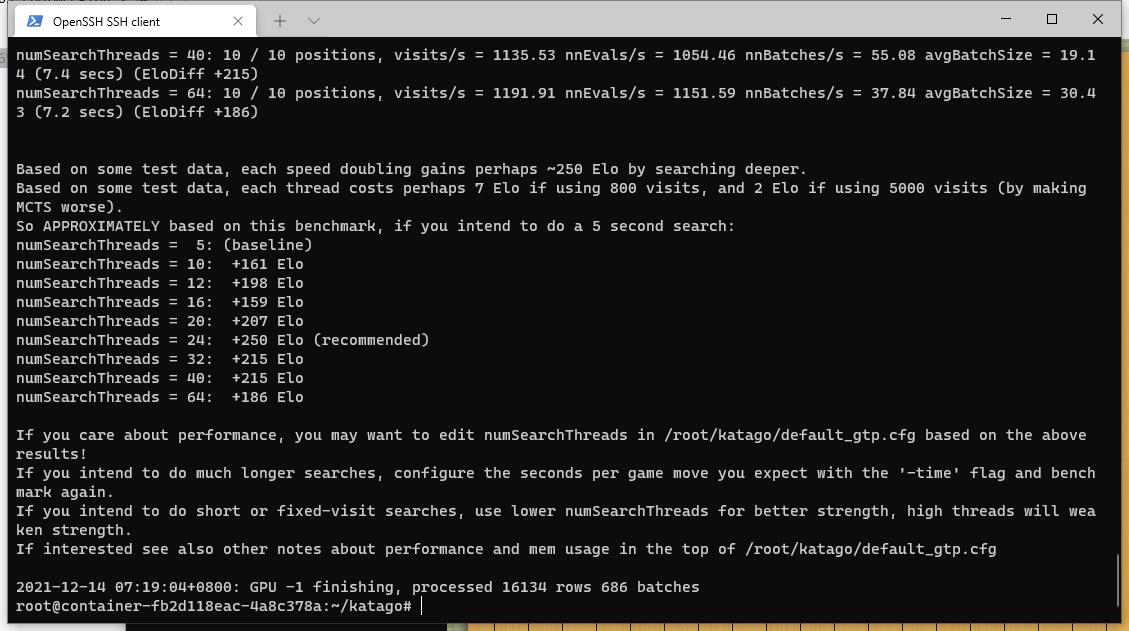

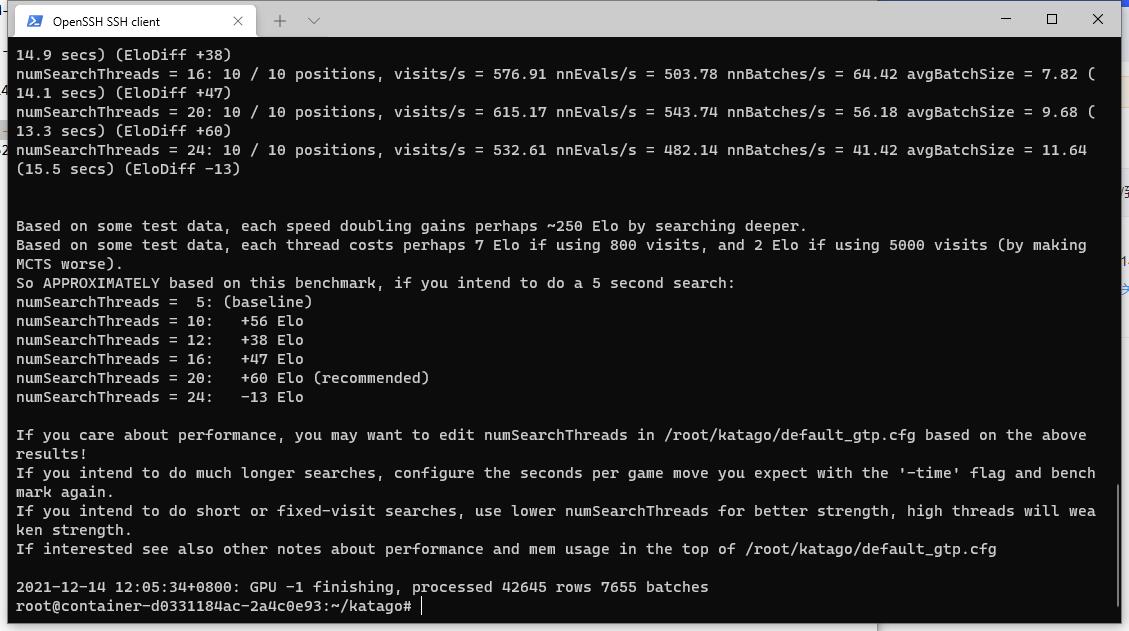

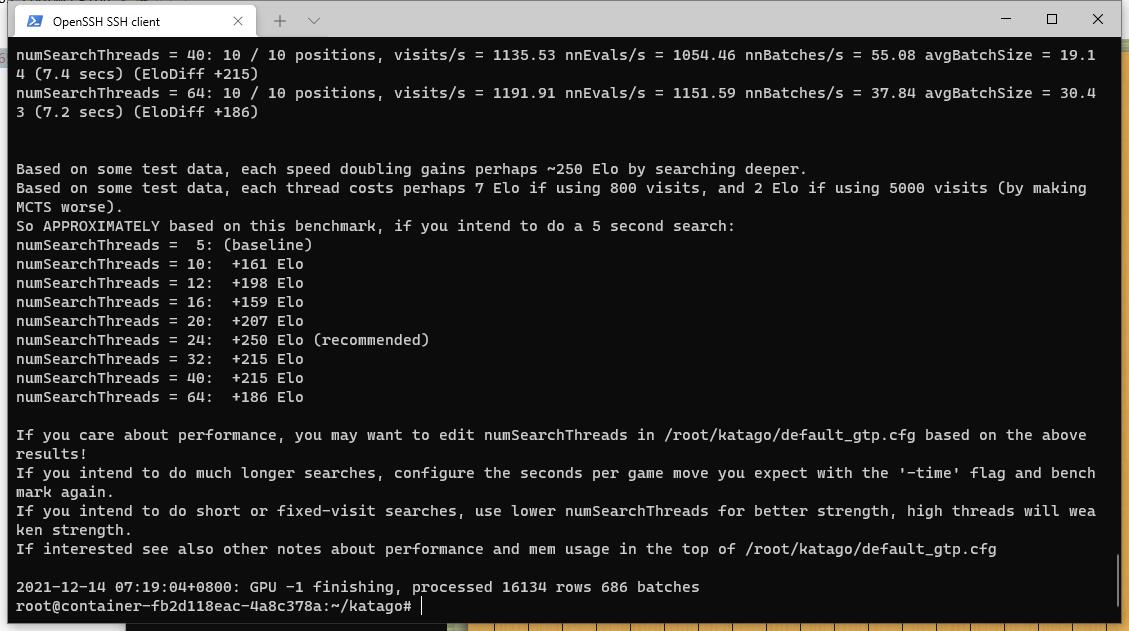

但AutoDL受实例限制,暂时无法编译TensorRT Backend版本,编译的是cuda11.2版本。在不同GPU实例下简单测试了一下katago的benchmark,权重为kata1-b40c256-s10359230464-d2525387336。

在使用sabaki对弈感觉速度尚可,但经过测试,NVIDIA RTX 3060 / 12GB的成绩与阿里云的Tesla T4比想象中要差不少。

作为TeslaT4的替代者,NVIDIA RTX A4000 / 16GB成绩相比TeslaT4略好一点,也符合AutoDL首页算力排名。AutoDL北京地区实例均使用RTX A4000。

NVIDIA RTX 3090 / 24GB成绩两倍于NVIDIA RTX A4000 / 16GB,同样符合算力排名。

最令人吃惊的是NVIDIA RTX 2080Ti / 11GB,成绩直逼阿里云TeslaV100 16G。katago测试过程中,

第一次测试居然认为成绩出现误差,提示“Optimal number of threads is fairly high, increasing the search limit and trying again.”自动重新测试了一遍。

不愧为显卡核弹。难怪黄厂长严令禁止数据商将游戏显卡用于数据服务器上。其价格居然还要低于NVIDIA RTX A4000 / 16GB,这也是性价比最高的GPU实例。

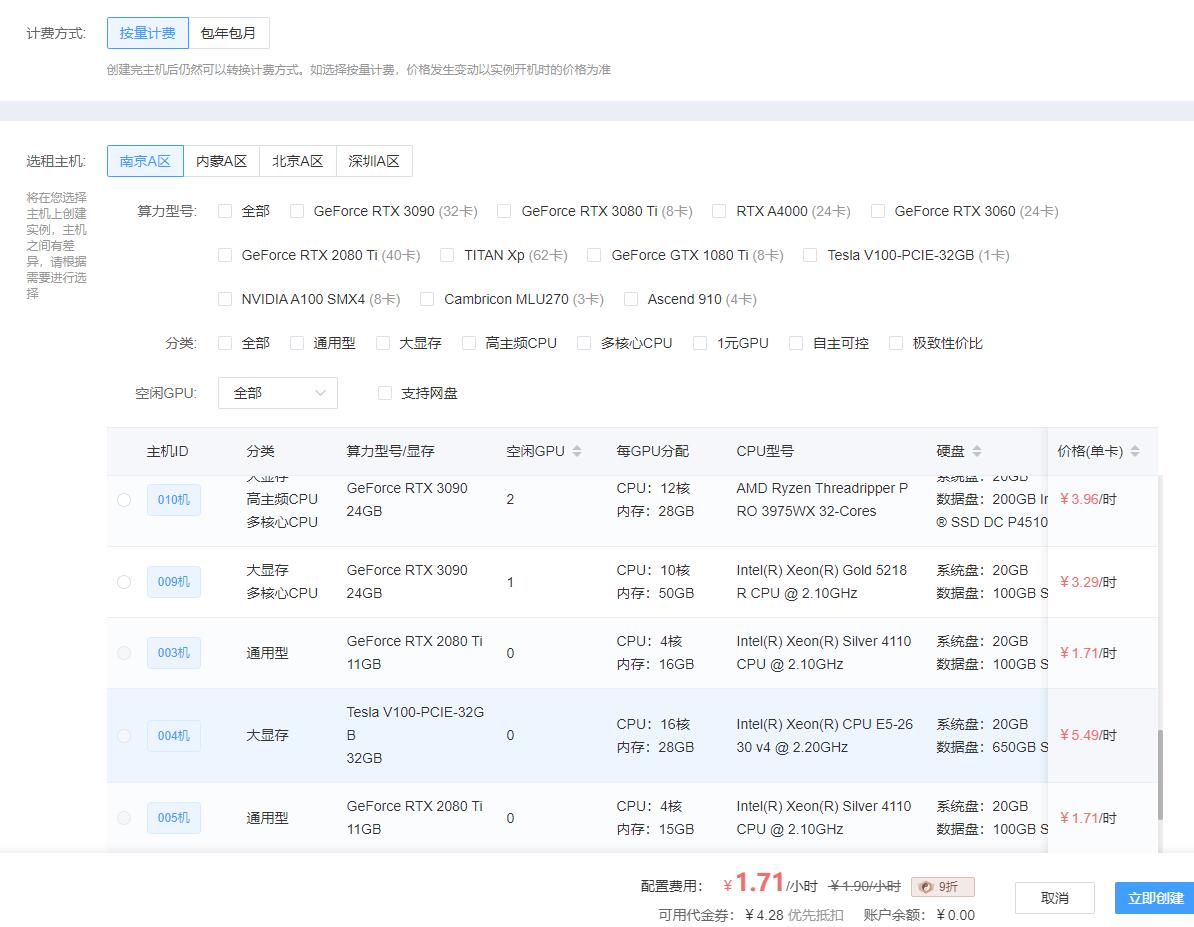

云端租犬舍新选择:AutoDL

前期给AI犬云端租犬舍,一直是在阿里云与腾讯云,费用尚能接受。腾讯云价格略占优势,阿里云技术更贴合需求。

昨天本来想占一下谷歌的便宜,但按照网上说明配置colab的时候,总是卡在最后调用阿里云对象存储OSS那一步,于是进入了QQ群本想了解一下,结果在群里看到有推介AutoDL AI算力个人云的,提到3090特价到1.26元/小时。

顺手就连接到AutoDL官网,注册绑定微信后,赠送了10元代金券。

既然有代金券,就试着选择了一款价格为1.37元的3060GPU的实例,一试就停不下来了。

与阿里云、腾讯云不同,AutoDL的实例不是云服务器,而是类似colab,基于jupyter的已经配置好的虚拟环境,但是可操作性更强。

默认连接环境是通过密码的ssh,选择密钥登录并上传后,第二次购买实例的时候,就可以直接使用设定好的密钥。如果想第一次直接使用,按照阿里云的配置方法,修改用户ssh设置,并重启ssh,同样可以实现。

AutoDL的cuda版本默认是11.2,由于系统环境不同,原先在阿里云编译的katago无法使用,需要重新编译。在3060下运行katago benchmark,得分略低于阿里云的Tesla T4。

今天早上又购买了一款打折价1.44元的2800Ti的实例,使用编译好的katago运行benchmark,第一次测试,系统居然认为数据存在误差,自动又跑了一遍,成绩甚至微微超过Tesla V100 16g显存的阿里云服务器。不愧为显卡核弹,难怪黄厂长严令禁止数据厂商使用游戏显卡用于服务器上。

AutoDL同时提供网盘,将编译好的katago程序、配置文件、权重保存在网盘中,购买实例的时候,会直接挂载网盘,基本实现了购买后直接使用功能。

相比云服务器,AutoDL无论是可供选择,还是价格都更有优势,算是AI犬的云端犬舍的新选择。

弄潮人前背后

前段时间司马南开撕联想,也懒得关注。

昨天在B站看到一篇视频,好家伙,那弹幕基本把屏幕都遮盖了。up主挖坟上挖北宋,下挖满清,如果金大侠还在世,估计为了先祖也要加入战团了,这性质可比涉嫌致敬大仲马严重多了。

也是因为这个视频,今天浏览网易新闻的时候,点击了几篇相关文章,有半数已经是404了。

原先说过,名人名角最不喜欢我们这样的老家伙,不花钱捧场也就罢了,知道的老底还多。

其实文章中很多例子,都不算是什么秘密,当年的正规刊物杂志上都登着的,比如杨元庆带着按照多少人工资计的款项,到香港做贸易险些被骗,柳在北京坐镇听汇报电话,心惊肉跳。

只不过时过境迁,当年的辉煌事迹到如今,成了所谓秘闻黑材料。

还是同意胡锡进的论点,不要深挖历史,清算旧账。毕竟时代大潮中,有几人能完全把握方向。乘风破浪摆英姿多是暴雨过后,风平浪静时。

见识勒索病毒

昨天一个朋友,大老远从市里来找我帮忙解决电脑问题,结果让他失望而归。

因为我要是有能力解决他这个问题,要么我就发了,要么我就进去了。

他机器中的是勒索病毒。

刚开始他告诉我机器症状的时候,我还没有意识到中的是这么厉害的病毒。只是看到文件出现了8位字符的扩展名,以为只是流氓软件,迫使用户使用他们指定软件打开文件而已。

这是继CIH、熊猫烧香后,亲身遇到的破坏性极强的病毒。

勒索病毒只是通过破坏文件头来感染word等有价值的文件,对TXT等文件直接忽视。好在感染之前系统会有提示,感染后的文件不再具有感染性。

防病毒,还是小心预防为妙。

Linux下Lizzie+katago简单配置

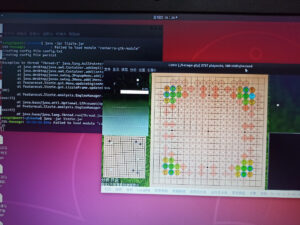

今天在围棋论坛看到有网友提问,如何在linux下配置lizzie与katago。回答了几次关于权限、路径设置之后,问题总不能解决,于是决定自己在安装了ubuntu20.04版本的940Mx笔记本上从头配置一下。

首先从github下载了最新版本的Lizzie.0.7.4.Mac-Linux和katago-v1.10.0-opencl-linux-x64,为了配置简单节省时间,将文件解压到同一个目录下。然后在目录下下载katago的权重文件,并更名为默认的default_model.bin.gz。

首先运行katago,如果新笔记本,会提示两个问题,一是驱动未安装,二是缺少libzip.so.5文件。驱动可以在linux附加驱动中安装最新驱动,并重新启动机器。缺少的文件可以从网上下载,也可以自行编译。将文件拷贝至/usr/lib目录下,katago就可以正常运行了。

确保katago运行后,就可以通过java -jar lizzie.jar运行lizzie,待lizzie熟悉的界面出现后,会提示找不到Leelazero引擎。现在估计没有几个人再去用leela了,进入菜单中的引擎设置,将原先的Leelazero引擎设置行修改为./katago gtp,按照程序要求重新运行后,katago引擎就开始正常工作了。

lizzie与katago运行正常,除了慢,还有笔记本的滚滚热风吹出,似乎又回到了katago苦战Leelazero,连爬七手逆转的时刻。