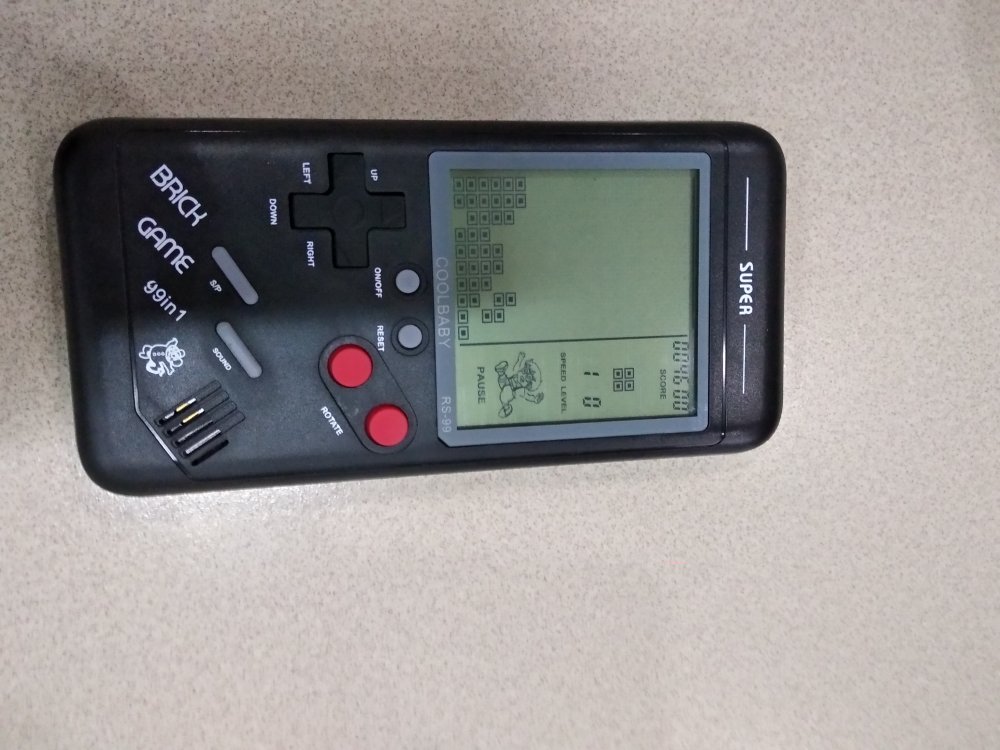

最近想活动一下脑子,但围棋打谱又精力不济,于是在淘宝网上买了一款俄罗斯方块机。价格不贵,29块钱,比那些10快多钱的屏幕要大不少,没想到前天下单,今天下班前就到货了。

打开一看,屏幕倒是不小,比我当年玩的那款game boy都大,但拿到手里,感觉轻飘飘的,应该不只是用7号电池代替号电池的原因。开机之后,屏幕偏暗,但更失望的还是那种号称99合1的程序,而不是专门的俄罗斯方块机。

选择最常规的俄罗斯方块玩了一局,手感还可以,但是程序还是简单,在耍长棍升级一级后,原先的方块消失,又是从头开始,只是speed提高而已。这样就少了很多乐趣和刺激。

时代已经进步,不必苛求,聊胜于无吧。