儿子在伟东为了找书,搬了把椅子将书架上层的书也扫了一遍。最上面的书是他爷爷当年搬家时候从老家搬来的,其中横放的一本民国版《阿Q正传》已经被尘土封埋。

老家也有书架,是带门三层的那种老式书架,最初里面书好像也不多,印象中多是乐乐爷爷的专业书,再就是《李自成》的前几本。

那时条件还是差一些,书买的还是少。

记不得是90年还是91年了,上学的时候,突然发现班上不少同学们一下买了不少书。一问才知道,区新华书店因为要拆迁,库存图书大降价。

我是第一时间就赶到那里,好像是从书店的后门上的二楼,地上堆满了书。那些书基本属于库存旧书,是平时在书店前面柜台看不到的。

由于得到消息有点晚,那次书我翻看的多,但买的并不多。比较满意的是《吴清源-天才的棋谱》,那是我了解围棋文化历史的启蒙书。另一本是《兵家权谋》,应该是我大学期间翻看过遍数最多的书,但工作后意外遗失了,现在虽然网上能买到,但却一直购买的心情。

当时回家吃饭的时候,跟乐乐的爷爷汇报了一下,他当时没有说什么。第二天再回家,发现家里多了很多书,有《保卫延安》、《决战》、《将军吟》等。

家里的书架就是那时被填充起来的。

分类: 杂谈杂忆

新购书架,图书回迁

搬家后从天猫买了一个6层70厘米宽的楠竹书架,组装好后,发现墙还有空余,虽然书没摆多少,但还是利用天猫返券又买了一款50厘米的。

接受上次买书架自己从单位扛回来的教训,这次是趁假期让快递送货到家。不想打扰儿子学习,这次是自己组装。但组装的过程很不顺利,手都快磨破了,真是国难思良将,干活思孝子啊。

等快装完了,找上次钉子替换的时候,才发现这次附带的内扳手尺寸也就是上次一半不到,难怪安装怎么费劲。我买小号的书架,也不至于工具也小几号吧?

书架装好,原先搬到伟东奶奶那边的书也可以搬回来一部分了。第一天儿子把高罗佩的狄仁杰、柯南道尔的福尔摩斯全集搬回来,今天再去搬,儿子在书架上找了半天,那里面他的书基本都是看过了的,最后也就带回来未开封的唐璜和文革期间出版的120回的水浒传。

慢慢回迁,慢慢新购。书架总能装满,但书能看多少,就不好说了。

换机器再推迟

今天到单位值班。老早就计划利用值班的机会,更换办公用机。原先的机器是08年的硬盘系统,09年的主机,应该算是单位当用机器的老辈了。

这个老早计划,也有点早了。去年国庆节前领的机器,就计划国庆值班更换。但一拖就拖到今年国庆。

到值班结束,还是没有换新机器。

换机器,无非是原先旧机器不中用了。但我对品牌机的评价就是,普通用还凑付,等用得着他们出大力的时候就指望不上了。

老机器除了C盘空间小了点,其他毛病新机器一样也不少,而且我这近十年积累的资料倒腾还是小事,那些应手的软件再搜寻安装就太费心劳神了。

已经过了一年了,也不在乎再等一阵子。

下次值班时再说吧。

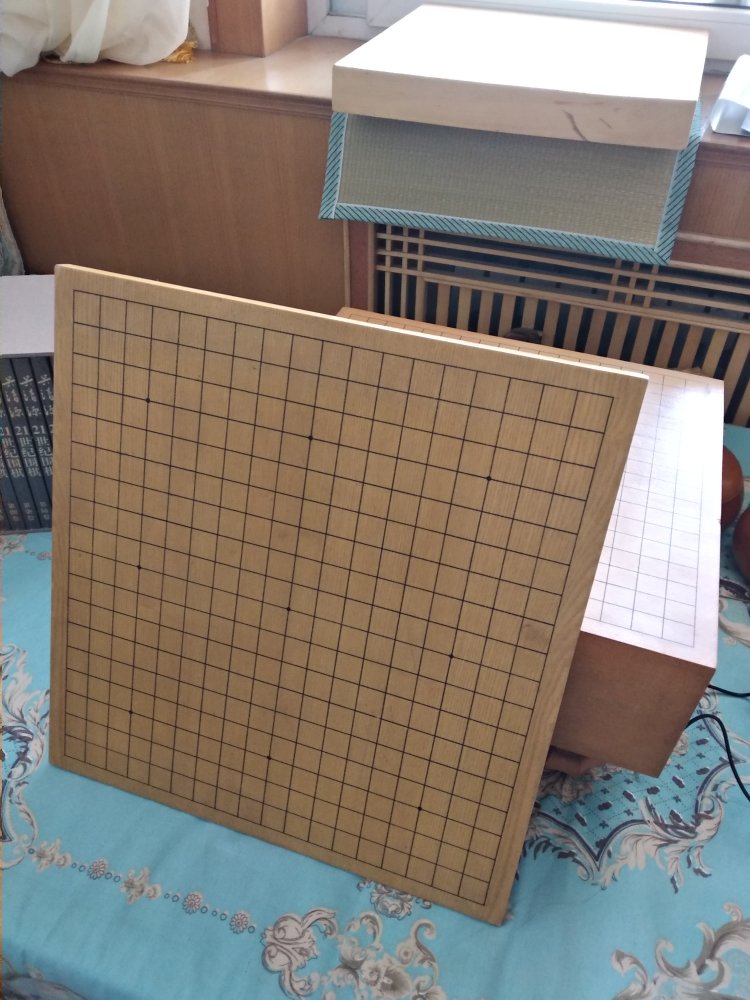

最早的“木”棋盘

搬新家后,棋墩摆放在床上,没几天就把床垫压出坑来了。于是合计着买一块最便宜的楠竹棋盘垫在下面,看好之后,都准备下单了,突然想起,买什么买,伟东那里还闲置着一块棋盘呢。

趁着前几天中秋放假一起外出吃鱼的机会,充孝子坐公交送老太太回家,从角落里找出那块棋盘,夹着坐公交回家了。

这块棋盘买了也有20年了。出身不错,是从银座商城买的,花了我70大洋。那时候这个价格也不便宜了,按收入比例算,可以买现在淘宝二手二寸本榧盘了。

那时候对棋具也没有什么概念,一直当宝用着,两次搬家六楼扛上扛下。用了快10年,打谱多起来后,总感觉棋盘的质感不像是木头的啊。仔细观察棋盘磨损处,才发现原来这块号称木制棋盘,其实是木片复合板棋盘。

失望愤怒之余,我也走上了折腾棋盘的道路。而这块最早的木制棋盘,也就呆在伟东的角落里,一呆就是十年。

现在也算是找到自己的位置了吧。

新早餐牛肉烧饼

昨晚一阵风吹的天上云彩惨淡。因为儿子今天开运动会,早上起去买早餐的时间比以往都早,黄老太牛肉烧饼摊位前还尚未列队。

搬家之后入境问食,问同事那里附近早餐什么最好,得到答复当然是黄老太牛肉烧饼,但要去买一定要赶早,否则等着排队吧。

还好,早晨起的还算早,6点10分下楼过马路,排队也就四五个人,买回家刚好不耽误儿子吃饭。

但这边居民或者说食客们作息时间有些奇怪,工作日时排队的人不多,买的也不多,但到了休息日,同时间段就排成长龙。那天好容易快排到我,前面一位兄弟大喝一声:20个!我忙出队掉头就走,直奔旁边煎饼果子摊而去。

回去进了胡同口,迎面来两个骑电动车的美女,后座上的美女正拿着手机嚷嚷着找黄老太。想来周末人多是因为有时间慕名而来的食客多的缘故。

今天因为时间紧凑,烧饼更酥,也更显出牛肉烧饼的风味。

这种外酥内嫩的牛肉烧饼,已经出名快20年了。单位搬迁前还在大观园的时候,中午时间长,我们办公室的同事,经常拉伙结队到回民小区某个固定摊位喝羊汤,而买烧饼则是跑到另一个牛肉烧饼摊位去买,特色就是外酥内嫩。

等到快八点上班经过黄老太牛肉烧饼摊位前,那里已经又排起了长龙。

蛇鼠之斗

昨天晚上一怒之下,把原先的搜狗输入法换成百度的了。用了一天,虽然从我的习惯应用来看,还是不如原先的,但换了就不会回头了。

前段时间百度诉搜狗利用输入法劫持流量,在我看来,不过是狗咬狗一嘴毛而已。搜狗做的的确不地道,但好歹那个搜索选项,还是在自己输入法上面的,用不用搜狗自己的搜索引擎,还是用户自己的选择。

但好歹百度做手脚,只是玩搜索当当显示结果头条是付费高的亚马逊的把戏而已,而昨天像搜狗这样明目张胆欺诈造假,引诱下载自家APP的行径,就已经超越商业技术手段的范畴了。

说到搜索引擎争斗,再早一些年头,当3B大战如火如荼之时,还没有成气候的搜狗还只是蹦出来凑热度而已。现在随着手机超越电脑,成为人们使用更频繁的网络终端,S已经代替3成为B的心腹之患,于是新的烽烟再起。

春秋无义战,中国IT业亦如此。

只是我们,也没有多少选择。但君子可欺也,不可罔也。

软件流氓无耻进化

在中国,网络、软件用多了,遇到流氓也难免,见怪不怪,能忍则忍,但今天遇到的流氓,实在难忍。

下午接到通知,要求每个员工安装某APP,既然要求,也就照办,再说月底了,也不能便宜了通讯运营商。

应用商店找不到该APP,于是打开浏览器查找,用某输入法输入APP的名字,搜索结果出来了,下载安装,安装完感觉图标有点怪,但看名字最后括号里面就是要安装的APP名字,也就打开了,结果……

我*\#$@>%&’*#(此处删去一万字)

见过流氓,但没想到流氓进化到如此流氓的地步。

那是某输入法的手机助手APP,但为了伪装,自动加入要搜索安装APP的名字。

流氓会AI,谁也挡不住。

大侠隐于市

柯南道尔因为把笔下的角色福尔摩斯写死,而遭到愤怒书迷们的口诛笔伐,我可以接受波洛以自己的方式谢幕,但却对某些作品对他性格的偏离,难以接受。

最早知道波洛,是通过大众电影杂志,里面介绍波洛用的是“比利时小人”,一篇小说中波洛的幽默自称。大隐隐于市,大多数小说中,波洛都是破获着那些看似鸡毛蒜皮的小案件,以一己之力锄强济弱,匡扶正义。大仲马的《三个火枪手》,民国时期的译名为《侠隐记》。同样按我的说法,居走于市井的波洛,也可称是西方的大侠。

每个人都曾有大英雄梦,所以阿加莎早期作品中,如《四魔头》,波洛出生入死,上天下地,挽危局于即倒,救世界于水火。但这个波洛,陌生的让我惊诧,这是那个胖胖的比利时小人吗?

随着岁月的流逝,后期作品中,是波洛变了,还是阿加莎变了?

应该是阿加莎变了吧。

《蒙面女人》中的《潜艇图纸失窃案》,还有之前的《四魔头》,阿加莎通过波洛之口,对那些高官不吝赞美之词,甚至有恨不得捋起袖子,随之一同拯救世界的冲动。

那样的波洛更像是公案戏中的御猫五鼠。

在《牙医谋杀案》中,面对杀害牙医的凶手,身系英伦甚至整个世界安危的大人物,波洛重生命正义,轻地位权势,无惧无畏,真乃大侠风范。

我喜欢这样的波洛,这样的阿加莎。

疑是凑数短篇集

与《控方证人》一起购买的还有一本《蒙面女人》,因为有了输入优惠码错误次序的教训,这本书算是真正优惠价格购买的。但书的质量似乎也和价格成正比,同是短篇小说集,这本书要比《控方证人》差不少。

《蒙面女人》出版于1974年,距离阿加莎去世不足两年了。书由18篇短篇小说组成,风格不一,有的短篇更像是侦探小品。而其中《双重线索》中出现的俄国女伯爵,后来在阿加莎的早期作品《四魔头》中还有出场。我由此来判断,这本小说集应该是出版社在阿加莎晚年作品稀少的情况下,搜集整理阿加莎各个时期未发表的作品结集出版,虽不说是炒冷饭蹭名声,但也有赚一笔是一笔的感觉。

小说多以黑斯廷斯第一人称陈述,这又像极了柯南道尔的小说,而且波洛和黑斯廷斯的关系,也如福尔摩斯之与华生。但我更喜欢阿加莎小说后期小说中,二人亦师亦友的那种默契。

波洛谢幕的小说《帷幕》中,波洛对告别离开的黑斯廷斯最后所说的那句:“老朋友啊!”,将二人的感情与关系完全包含其中。

那时的阿加莎,写作水平方是炉火纯青。

中秋放假逛超市

中秋节放假,别人家都去逛恒隆银座,我也领儿子逛逛世界最大超市沃尔玛。

一路步行,聊的天南海北,海阔天空。在超市里闲逛之时,第一样选中的物品,竟然是儿子因为握感满意而选的削皮器,这才想起儿子学会做饭了。于是闲聊中又增加了做饭经验交流。

本次逛超市主要目的是为了买调味品,重中之重则是儿子满意的醋。但估计是沃尔玛和原先常逛的大润发进货策略不同,这里的副食品尤其调料的品牌要少不少。

而儿子对醋是绝不能将就的,也只好暂时搁置买醋,拎着别的物品返家。

儿子真是大了,路上坚持要自己拎购物袋,争执不过,最后分担负担,我将洗洁精塞进挎包,手拎生抽,雄赳赳气昂昂,又天南海北地聊着回家了。

和儿子的交流机会,真是不多了。